![]()

北海道:五稜郭、松前城、舘城、花沢館、勝山館、松前大館、茂別館、松前藩戸切地陣屋、四稜郭、志苔館、白老陣屋、シベチャリチャシ、浜益毛陣屋、鶴ヶ岱チャランケチャシ、モシリヤチャシ、チャルコロミオチャシ、根室半島チャシ跡群(オンネモトチャシ)、エクエピラチャシ、桂ケ岡チャシ

東北:弘前城、根城、久保田城、盛岡城、角野館、多賀城、仙台城、二本松城、会津若松城、白河小峰城、山形城、米沢城、三春城、白石城、童城、寒河江城、畑谷城、長谷堂城、上山城、中山城、館山城、延沢城、小国城、新庄城、鮭延城、清水城、尻八館、中里城、福島城、唐川城、種里城、深浦城、田城・出羽柵、湊城、脇本城、檜山城、十狐城、大湯館、小枝指館、石鳥谷館、大里館、松山城、新田目城、平形舘、尾浦城、丸岡城、小国城、二子城、岩谷堂城、柳の御所、大槌城、鍋倉城、土沢城、花巻城、豊島館、山根館、西馬音内城、八口内城、稲庭城、横手城、大森城、本堂城、角館城、岩切城、若林城、川崎城、船岡城、角田城、金山城、亘理城、小浜城、桑拙西山城、梁川城、黒木城、中村城、駒ヶ嶺城、小高城、平城、須賀川城、長沼城、七尾城、寺池城、佐沼城、岩ケ崎城、岩手山城、宮崎城、名生城、涌谷城、九戸城、一戸城、姉帯城、浄法寺城、昼沢城、高水寺城、安部館、雫石城、座主城、猪苗代城、神指城、向羽黒山城、鴨山城、久川城、棚倉城、赤館城、七戸城、芦名沢館、八戸城、三戸城、堀越城、大光寺城、黒石陣屋、大浦城、湯口茶臼館、浪岡城

関東:水戸城、佐倉城、江戸城、川越城、小田原城、八王子城、足利氏城、金山城、鉢形城、箕輪城、品川台場、白金長者屋敷、世田谷城、深大寺城、沢山城、小野路城、片倉城、初沢城、松竹城、高月城、滝山城、平塚城、稲付城、志村城、赤塚城、石神井城、勝沼城、戸倉城、檜原城、那珂西城、石神城、太田城、助川海防城、龍子山城、笠間城、宍戸城、難台山城、真壁城、小幡城、赤山城、岩槻城、伊奈氏陣屋、足利政氏館、源経基館、松山城、大築城、河越氏館、難波田城、山口城、衣笠城、新井城、鎌倉城、玉縄城、大庭城、深見城、桝形山城、茅ヶ崎城、小机城、神奈川台場、関宿城、臼井城、師戸城、本佐倉城、飯高城、坂田城、御茶屋御殿、小弓城、千葉城、高崎城、倉賀野城、平井城、根小屋城、国峯城、松井田城、安中城、前橋城、大胡城、山上城、桐生城、佐野城、唐沢山城、皆川城、多気城、石那田城、宇都宮城、飛山城、児山城、祇園城、鷲城、佐貫城、館山城、稲村城、勝浦城、万喜城、大多喜城、久留里城、真里谷城、土生城、大椎城、国府台城、菅谷城、小倉城、杉山城、山田城、忍城、深谷城、花園城、天神山城、千馬山城、守谷城、牛久城、木原城、島崎城、鹿島城、土浦城、小田城、久下田城、結城城、古河城、荻野山中藩陣屋、小沢城、津久井城、岡崎城、今井陣場、石垣山城、土肥城、鷹ノ巣城、足柄城、河村城、小泉城、館林城、白井城、岩櫃城、長井坂城、沼田城、名胡桃城、宮野城、西明城、茂木城、村上城、烏山城、那須神田城、武茂城、黒羽城、芦野城、大田原城、御前原城

甲信越:新発田城、村上城、鶴ヶ岡城、松代城、小諸城、上田城、松本城、甲府城、高遠城、高田城、春日山城、湯村山城、白山城、新府城、若神子城、獅子吼城、旭山砦、深草城、谷戸城真、篠城、大島城、飯田城、松尾城、鈴岡城、妻籠城、高島城、桑原城、上原城、根知城、勝山城、上杉城、鮫ケ尾城、直峰城、箕冠城、荒戸城、樺沢城、坂戸城、勝山城、躑躅ヶ崎館、要害城、於曾屋敷、連方屋敷、勝沼氏館、岩殿城、駒宮城、谷村陣屋、御坂城、金山城、鳥坂城、江上城、平林城、大葉沢城、津川城、本与板城、与板城、長岡城、栖吉城、栃尾城、下倉山城、大井田城、福島城、柿崎城、北条城、井上城、飯山城、霞城、鷲尾城、葛尾城、戸石城、真田館、平賀城、龍岡城、葛山城、旭山城、牧之島城、木舟城、青柳城、平瀬城、林城、桐原城、山家城、埴原城

北陸:七尾城、高岡城、富山城、金沢城、丸岡城、一乗谷城、福井城、越前大野城、小浜城、後瀬山城、国吉城、敦賀城、金ヶ崎城、玄蕃尾城、杣山城、府中城、小丸城、東郷槇山城、勝山城、丸岡藩砲台跡、朝倉山城、黒丸城、北庄城、宮崎城、魚津城、松倉城、弓庄城、猿倉城、安田城、白鳥城、穴水城、小丸山城、石動山城、末森城、津幡城、朝日山城、松根城、鷹巣城、高尾城、守山城、阿尾城、森寺城、木舟城、一条寺城、瑞泉寺城、増山城、大聖寺城、波佐谷城、御幸塚城、小松城、和田山城、岩倉城、二曲城、鳥越城、舟岡城、高尾城

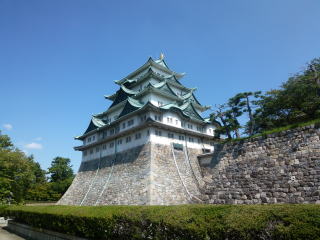

東海:岐阜城、名古屋城、犬山城、岡崎城、岩村城、掛川城、駿府城、大垣城、吉田城、郡上八幡城、高山城、長篠城、武田氏館、山中城、小牧山城、楽田城、清洲城、勝幡城、小幡城、那古野城、末森城、岩崎城、沓掛城、鳴海城、丸根砦、大高城、刈谷城、西尾城、桜井城、安祥城、苗木城、明智城、小里城山城、妻木城、長山明智城、金山城、小倉山城、大桑城、三岳城、二俣城、高根城、久野城、横須賀城、高天神城、諏訪原城、小山城、丸子城、久能山城、赤木城、五ヶ所城、波切城、鳥羽城、田丸城、大河内城、阿坂城、高須城、墨俣城、革手城、加納城、鷺山城、北方城、曽根城、揖斐城、菩提山城、竹中氏陣屋、西高木家陣屋、深沢城、葛山城、山中城、興国寺城、沼津城、韮山城、長浜城、下田城、田原城、野田城、宇利城、古宮城、田峯城、足助城、飯森城、松平城、大給城、篠脇城、小鷹利城、蛤城、増島城、小島城、高原諏訪城、鍋山城、高山城、松倉城、萩原諏訪城,丸山城、名張城、霧山城、松ヶ島城,木造城、上野城、神戸城、峯城、長嶋城

近畿:桑名城、津城、松坂城、亀山城、上野城、彦根城、長浜城、二条城、大阪城、和歌山城、竹田城、津山城、明石城、篠山城、郡山城、岸和田城、小浜城、田辺城、福知山城、出石城、龍野城、赤穂城、伏見城飯盛山城・交野城・津田城・守口城・茨木城・高槻城・芥川城・地黄陣屋・池田城・真田丸出城・若江城・恩智城・八尾城・高屋城・丹南陣屋・狭山陣屋・上赤坂城・根福寺城、多聞城、柳生城、福住井之市城、椿尾上城、豊田城、龍王山城、宇陀松山城、沢城、十市城、高田城、二上山城、片岡城、信貴山城、小泉城、筒井城、稗田環濠、千早城、高取城、竹田城、安土城、観音寺城、小谷城、鹿背山城、笠置城、槇島城、淀城、勝龍寺城、山崎城、山科本願寺、御土居、聚楽第、静原城、亀山城、八木城、周山城、園部城、建部山城、宮津城、弓木城

、膳所城、大津城、宇佐山城、坂本城、大溝城、朽木城、清水山城、賤ヶ岳砦、山本山城、佐和山城、鎌刃城、弥高寺跡、上平寺城、横山城、虎御前山城、東野山城、白旗城、上月城、利神城、置塩城、八木城、此隅山城、有子山城、黒井城、岩尾城、手取城、亀山城、入山城、鹿ヶ瀬城、鳥屋城、大野、雑賀城、太田城、中野城、太田城、根来城、平須賀城、田辺城、龍松山城、八幡山城、安宅本城、勝山城、新宮城、大石城、小川城、新宮城、水口城、日野城、長光寺城、岡山城、八幡山城、浅小井城、山崎山城、伊丹城、尼崎城、鷹尾城、洲本城,三木城

中国:津山城、鳥取城、松江城、月山富田城、郡山城、津和野城、萩城、岩国城、広島城、福山城、鬼ノ城、備中松山城、岡山城、若桜城、景石城、山崎城、太閤ケ平砦、二上山城、桐山城、道竹城、天神山城、防己尾城、鹿野城、羽衣石城、打吹城、岩倉城、由良台城、船上山城、尾高城、米子城、江美城、三石城、天神山城、金川城、徳倉城、足守陣屋、備中高松城、富山城、撫川城、庭瀬城、常山城、下津井城、猿掛城、成羽城、楪城、高田城、岩屋城、神辺城、桜山城、相方城、鞆城、鷲羽山城、三原城、高山城、新高山城、頭崎城、鏡山城、府中出張城、銀山城、桜尾城、亀居城、築山城、大内氏館、山口藩庁、高嶺城、荒滝城、清末陣屋、勝山城、勝山御殿、串崎城、霜降城、七尾城、益田氏城館、浜田城、二ツ山城、福光城、鵜の丸城、山吹城、高瀬城、三刀屋城、福山城、甲山城、蔀山城、五龍城、猿掛城、鈴尾城、今田城、吉川元春館、日野山城、小倉山城、駿河丸城、三入高松城、満願寺城、白鹿城、新山城、十神山城、勝山城、熊野城,三笠城、三沢城、徳山城、鞍掛城、東郷山城、上関城、若山城、敷山城、

四国:徳島城、高知城、宇和島城、大洲城、松山城、今治城、丸亀城、高松城、湯築城、荏原城、港山城、恵良城、鷺森城、西条藩陣屋、川之江城、新谷藩陣屋、安芸城、香宗我部城、山田城、大津城、岡豊城、本山城、泰泉寺城、撫養城、木津城、勝瑞城、西条城、一宮城、上桜城、川島城、秋月城、岩倉城、重清城、東山城、大西城、白地城、浦戸城、朝倉城、吉良城、蓮池城、戸波城、波川城、姫野々城、久礼城、中村城、宿毛城、平島館、牛岐城、日和佐城、海部城、河後森城、大森城、吉田藩陣屋、黒瀬城、松葉城、三滝城、甘崎城、能島城、来島城、引田城、虎丸城、雨滝城、十河城、喜岡城、屋島城、勝賀城、聖通寺城、多度津陣屋、宅間城、天霧城、城山城、由佐城

九州:小倉城、福岡城、佐賀城、吉野ケ里、唐津城、名護屋城、平戸城、島原城、熊本城、大野城、大分府内城、岡城、人吉城、鹿児島城、飫肥城、中津城、杵築城、臼杵城、秋月城、柳川城、佐伯城、名島城、立花城、元寇防塁、柑子ヶ岳城、高祖山城、岩屋城、水城城、久留米城、発心城、猫尾城、益富城、門司城、松山城、馬ヶ岳城、城井谷城、岩石城、香春岳城、障子ヶ岳城、長野城、花尾城、山鹿城、八代城、古麓城・鷹峰城、鍋城、御船城、岩尾城 、高崎城、大友館、栂牟礼城、森陣屋、角牟礼城、日隈城、月隈城、長岩城、光岡城、立石陣屋、日出城、清武城、穆佐城、綾城、宮崎城、南郷城、目井城、櫛間城、都城城、祝吉館、梶山城、勝岡城、加久藤城、都於郡城、佐土原城、高鍋城、高城、松山塁、日の岳城、梶谷城、直谷城、三城城、玖島城、俵石城、諫早城、鶴亀城、深江城、原城、日野江城、獅子城、岸岳城、徳川家康陣、住吉城、塚崎城、須古城、潮見城、鹿島城、山城、志布志城、恒吉城、富隈城、加治木城、長尾城、栗野城、出水城、平佐城、清色城、安岐城、富来城、田原城、高田城、真玉城、千葉城、高木城、姉川城、蓮池城、綾部城、勝尾城、基肄城、三瀬城、佐敷城、水俣城、宇土城、宇土古城、本渡城、富岡城、久玉城、菊の池城、守山城、鞠智城、隈部館、田中城、筒ケ嶽城

沖縄:首里城、名護城、中城城、勝連城、座喜味城、今帰仁城、伊波城、安慶名城、伊祖城、浦添城、大里城、大城、糸数城、知念城、垣花城、玉城、南山城、具志川城、福寺城、清水城、指宿城、頴娃城、知覧城、加世田城、伊作城、一宇治城、加治木城、建昌城、蒲生城、延岡城、松尾城

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百五十八弾:兵庫県お城・城下町巡り&小京都重要伝統的建造物群保存地区観光 2018年12月8-9日 摂津・播磨・丹波・但馬・淡路と、それぞれ異なる魅力に溢れる5つのエリアがあります。北は日本海、南は瀬戸内海に接し、変化に富んだ美しい景観を楽しめるのも魅力。世界遺産「姫路城」、雲海に浮かぶ「竹田城」、異国情緒漂う「神戸」、伝説と花の島「淡路島」等、人気観光スポットが数多くある兵庫県に足を運び、兵庫県に点在する比較的マイナーなお城5か所、小京都重要伝統的建造物群保存地区9か所を訪れました。 8日12:30車で出発、阪神高速経由して神戸に向かう。 お城・小京都重要伝統的建造物群保存地区巡り。 伊丹城:築城年代は定かではないが南北朝時代には伊丹氏の居城であった。 南北朝時代には数々の戦が摂津国で行われ、伊丹城でも数々の功城戦が行われ、時には落城している。 天正2年(1574年)織田信長は茨木城主荒木村重に命じて、池田城主池田氏と伊丹城主伊丹氏を攻め滅ぼし、荒木村重を摂津国守護として伊丹城へ置いた。 村重は伊丹城を有岡城と改名して城の大改修を行った。 天正6年(1578年)播磨国三木城主の別所長治が織田信長に叛くと、つづいて村重も織田信長に叛き有岡城に籠城した。この時、黒田孝高が村重を説得するために赴いたが、そのまま捕えられて幽閉された。信長は池田・塚口・食満・加茂・倉橋・原田・刀根山に軍勢を配して有岡城を包囲し、長期戦にはいった。天正7年(1579年)村重は近習を連れて夜陰に紛れて有岡城を脱し、尼崎城へ逃れた。城主が存在しないまま籠城を続けていたが遂に裏切り者が出て、周囲を固める砦が破られ天正7年(1579年)末に落城した。 その後、信長は池田之助を城主に置いたが、天正11年(1583年)美濃国へ転封となり羽柴秀吉の直轄領となって廃城となった。 尼崎城:元和3年(1617年)戸田氏鉄によって築かれた。 古来より近畿と西国を結ぶ要所である尼崎には、戦国時代には細川氏によって城郭が築かれていたという。 豊臣時代からの尼崎郡代である建部氏は、元和元年(1615年)大坂夏の陣の戦功により一万石の加増をうけ尼崎藩を立藩するが、元和3年(1617年)播磨国林田へ転封となった。 代わって近江国膳所より五万石で入部した戸田氏鉄は、幕命により尼崎城を築き、以後譜代大名が続いて明治に至る。 鷹尾城:山城部分を「鷹尾城山城」平城部分を「芦屋城」と区別していうこともある。阿波の細川澄元の畿内進出の防衛最前線基地として、細川高国が「鷹尾山の天険を利用して、早急に山城を築け」と瓦林正頼に命じたと言われている。 鷹尾城は築城後よりすぐに芦屋河原の合戦の中心となり、赤松義村軍の猛攻にあい瓦林正頼らは鷹尾城からおちのびたが、船岡山合戦より赤松義村軍が兵をひいたのを見計らい、瓦林正頼は鷹尾城を改修するとともに越水城を築城しこれを本城とし、鷹尾城は家臣の鈴木与次郎に守らせ越水城の支城とした。その後記録が残っていないので、越水城が廃城となった同時期に鷹尾城も廃城になったと思われる。( 神戸北野:北野・山本地区は明治以来、雑居地として発展してきたことから、異人館と呼ばれる洋風建築と和風建築が混在し、独特の町並みを形成してきました。 エキゾチックで個性的な景観を保全・育成するために、神戸市では明治・大正・昭和初期の33件の洋風建築物と7件の和風建築物を伝統的建造物として認定していますが、これら以外にも異人館をはじめとする伝統的遺産が現存しています。 洲本城:築城年代は諸説あり定かではないが室町時代後期に安宅氏によって築かれた。 天正9年(1581年)安宅氏は羽柴秀吉に破れ降伏する。 天正10年(1582年)仙石秀久が城主となるが天正13年(1585年)脇坂安治が城主となり大改修した。 大坂夏の陣後はその功により阿波徳島の蜂須賀氏に加増され重臣の稲田氏が城代となった。 17:00姫路方面に向かう。 18:30姫路市内のホテル到着後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 9日7:30車で出発。 室津:江戸時代、参勤交代時に諸大名の乗船、下船地として賑わったとか。最盛期には、一ツ屋・薩摩屋・筑前屋・肥前屋・肥後屋・紀伊国屋と呼ばれる六つの本陣があったそうです。通常は一つの宿場町に一つの本陣がほとんどだったと言うので、当時の賑わいはすごいものだったのでしょう。残念ながら今は、本陣跡として「本陣 薩摩屋跡」などの石碑が残っているだけでした。 室津に残る江戸期の建物は回漕問屋「島屋」を資料館にした室津海駅館と海産物問屋「魚屋」を改装した室津民俗館で、これら2軒の商家以外には昔ながらの町並みは残っていませんでした。それでも町屋のほとんどが和瓦の屋根で統一されていてノスタルジックでとても良い雰囲気でした。 坂越:江戸時代から廻船業で栄えた港町。国指定記念物の原生林が茂る生島が目の前に見える。旧坂越浦会所から、国道250号方面へ行く道の両脇に古い街並みが残る。造り酒屋・奥藤家の堂々たる建物や坂越まち並み館(などをゆっくり見学したい。 龍野:播磨の小京都ともいわれる脇坂藩5万3000石の城下町。うすくち醤油に代表される産業の町でもある。鳥かごを伏せたような鶏籠山のふもとに脇坂安政が城を構えたのが寛文12年(1672年)。清流揖保川のほとりには、今も家老門や武家屋敷、醤油蔵がたたずみ、しっとりとした情緒を感じさせる。龍野城跡など見どころが集まる旧市街は道が細いので徒歩が便利。童謡「赤とんぼ」を作詞した三木露風や哲学者の三木清など、龍野ゆかりの文化人の資料館も見ごたえがある。 平福:400年前の景観が今なお残る街並。 街道沿いに建つ家々の格子やウダツといった意匠、佐用川沿いに連なる川座敷や土蔵群など、因幡街道の宿場町として栄えた名残が多く残る街並が魅力の佐用町を代表する観光スポット。また、江戸時代から続く醤油醸造元"たつ乃屋"や、宮本武蔵初決闘の地など、長い歴史を持つ平福ならではの魅力もたくさんある、 竹田:城下町は初代藩主中川秀成(ひでしげ)(1570~1612年)が整備。碁盤の目のように広がる区画は岡藩繁栄の象徴とされ、殿町の武家屋敷通り(歴史の道)は土塀と石垣がある江戸時代の屋敷13軒が並び、築200年の建造物もある。 市は1979年に旧市街地の町並み保存を目的に「市史跡等環境保存条例」を制定。2016年に「市景観条例」に移行し▽入り母屋・切り妻の和風瓦屋根の推奨▽高さ15メートル以内▽原色は使わない近隣のバランスに配慮した色彩―を定めた。江戸時代~戦前の日本家屋29棟が国や県、市の文化財として登録、指定を受けた。 市はさらに20棟を登録文化財候補として挙げ、所有者に対して「竹田の財産を残しませんか」と提案、交渉を進める。空き家の場合は、空き家バンクを通じて利用希望者を探している。2年前に地域おこし協力隊として東京都から移住した小笠原順子さん(37)は、殿町にある築88年の木造住宅を購入した。「竹田で子育てをして、趣がある町並みを守りたい」と話す。 重伝建は城下町や宿場町など建造物群と環境が保存された地区。市町村が都市計画や条例で区域を定め、文部科学大臣が市町村の申し出により、価値が高いものを選ぶ。 城下町は江戸時代の商家や武家屋敷、明治~昭和の建造物が混在し、建造物群として認められていない。 出石:豊岡市は兵庫県の北東部に位置しています。市域の南東部にある出石は、出石川と東の山塊から流れ出る谷山川との合流部付近に位置し、有子山を背にして北に広がっています。現在の出石は、慶長9年(1604)頃、小出吉英が出石城を築城するとともに城下町を整備したことにはじまると考えられています。 保存地区は、出石城跡をはじめとして、近世後期における城下町の町割や敷地の間口割をよく残すとともに、近世から近代に建てられた町家や寺社建築、武家屋敷など、但馬地方における城下町の歴史的風致を今日に良く伝えています。 丹波篠山篠山城下:城下町における保存地区の範囲は、国指定史跡篠山城跡とその周囲に町割りされた旧武家町、旧商家町からなり、東西約1,500メートル、南北約600メートル、面積約40.2ヘクタールに及びます。旧武家町は篠山城の外堀に面して上級武士の長屋門を残し、城の西に位置する南北の通り-御徒士町通りには天保元(1830)年の大火直後に建てられたとされる茅葺入母屋造りの武家屋敷を残し、通りに面して土塀と棟門を配します。旧商家町は、江戸時代末期から大正期に建てられた町家を連たんして残します。篠山市篠山伝統的建造物群保存地区は、天下普請による篠山城跡を核とし、武家町や商家町の町割りを残すなど、近世の城下町の基本的構造を良く残すと共に、武家屋敷や近世から近代にかけて建てられた商家及び寺院など、城下町の要素を全体としてよく残し、その歴史的風致を良く今日に伝え、全国でも価値が高い町並みであると評価され、平成16(2004)年12月10日付けで国の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)に選定され、平成19(2007)年2月には城下町篠山の町並みが美しい日本の歴史的風土100選に選ばれました。 丹波篠山福住:篠山城下から京都に向かう宿場町、福住地区。平成24年12月に国の重要伝統的建造物保存地区に選定されました。丹波地方独特の商家の建物が多くみられ、宿場町の面影が色濃く残る町並み。素朴な雰囲気がお散歩にぴったりです。 三木城:築城年代は定かではないが別所氏によって築かれたと云われる。 別所氏の系図については定かではないが、赤松則村(円心)の弟敦光が別所五郎左衛門を名乗ったのが始まりと云う説や、赤松季則の次男である頼清が、永暦元年(1160年)に加西郡在田荘別所村に移り、別所城を築いて居城とし別所氏を称した説などがある。 史料に登場するのは6代別所則治で、文明15年(1483年)守護赤松政則が山名氏に大敗し国人層の信頼を失い堺に逃亡、翌年には浦上則政に家督を廃された。 この時、別所則治が前将軍足利義政にとりなして家督を安堵させ、文明17年政則に従軍して播磨に入国した。 戦国時代に入ると守護赤松氏の勢力は衰退し、別所氏はしだいに自立することとなり、天文7年(1538年)と翌8年には尼子氏の侵攻にあったが、これを撃退した。 天文23年(1554年)三好氏が有馬重則を助けて播磨に入国し別所氏の諸城を落とすと、別所氏は三好に属した。 しかし三好氏が織田氏によって勢力を削がれると、別所氏は織田氏に通じ三好と対立、天正6年(1578年)には毛利氏に付き、織田軍の羽柴秀吉と対立する。秀吉は三木城を完全に包囲し周辺の諸城を落とした後、別所長治以下一族が自害し落城した。 その後は天正13年(1585年)摂津国茨木より中川秀政が入城するが、朝鮮の役で没した。弟秀成が継いだものの禄高は半減となり、文禄3年(1594年)豊後国岡に転封となった。 慶長5年(1600年)池田輝政が姫路に入部すると、三木城には伊木忠次が三万石で在城したが、元和の一国一城令によって廃城となった。 17:00終了、帰路に向かう。 今回の旅行、兵庫県に足を運び、兵庫県に点在する比較的マイナーなお城5か所、小京都重要伝統的建造物群保存地区9か所を訪れ楽しみました。 今回も地味なお城が多いが洲本城は立派な石垣がしっかり残っており感動しました。 小京都重要伝統的建造物群保存地区は何回も訪れたことがあり再確認しました。 今回で全国のお城1000箇所を訪れ制覇し無事終了しました。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百五十七弾:三重県お城・城下町巡り&小京都重要伝統的建造物群保存地区観光 2018年12月1-2日 観光資源が豊富で、F1が開催される鈴鹿サーキットをはじめ忍者発祥の地と言われる伊賀エリアなど魅力あるスポットが数多く存在する。お伊勢参りで有名な伊勢神宮には国内外から多くの参拝者が足を運び、横丁ではグルメも楽しむことができ、複合リゾート施設志摩スペイン村やナガシマスパーランドなどレジャースポットも豊富な三重県に足を運び、三重県に点在する比較的マイナーなお城9か所、小京都重要伝統的建造物群保存地区4か所を訪れました。 1日12:30車で伊賀方面に向かう。 伊賀上野:伊賀エリアのおすすめご当地情報をご紹介。伊賀エリアには薬師寺、上野公園、赤目四十八滝などの観光スポット、上野天神祭、伊賀焼陶器まつり、名張川納涼花火大会などの観光イベント、赤福、いちご大福、てこね寿司などのご当地グルメがあります。 伊賀上野は、三重北西部に位置し、忍者の里として知られ、奈良街道と伊賀街道の要所であり、宿場町として栄えました。上野城の城下町としても栄えました。東京にも似た名があるため、伊賀上野と呼ばれています 丸山城:丸山城は「天正伊賀の乱」の要因となった城です。北畠氏の養子となった織田信雄(北畠信意)は1578年(天正6年)、伊賀の領国化を図るために重臣の滝川雄利に命じて丸山城を築かせましたが、これに反発した伊賀の国人たちによって攻められ、一揆軍に占領されました。その後、第一次、第二次と二度にわたる伊賀侵攻の末、伊賀を完全に領国とし、雄利を再び城主としました。雄利が松ヶ島城に移った頃に廃城となったと思われます。城址は伊賀随一と評されるほどの規模で、削平した曲輪跡をはじめ、土塁や堀切などの遺構が良好に保存されています。また本丸跡にある天守台上には、大正時代に建立された丸山城址の石碑があります。 名張城:天正13年(1585年)松倉勝重によって築かれた名張城が始まりとされる。 上野に転封となった筒井定次は家臣松倉勝重に八千石を与え名張城を築かせた。 天正15年(1587年)松倉重政は家禄を捨て定次との主従関係を切り奈良興福寺成自院に入った。これは酒食に溺れる定次を勝重・重政が父子が諌言したが聞き入れられなかった為ともいわれるが定かではない。 重政は後に豊臣秀吉、徳川家康に仕え肥前国島原六万石を得た。 寛永12年(1635年)伊予国今治から藤堂高吉が領地替えで名張に入り陣屋を築いた。 名張藤堂家は独立した大名とはなれず、伊勢国津の藩内領主という位置付けであった。 霧山城:康永元年・興国3年(1342年)北畠顕能によって築かれたと云われる。 北畠氏は村上源氏で京の北畠に居住した公家であったが、建部3年・延元元年(1336年)後醍醐天皇が吉野山に遷幸の時に北畠親房が南伊勢に下向し、玉丸城を拠点として勢力をのばした。 足利氏はこれに対して幾度となく玉丸城を攻撃し康永元年に落城、顕能は多気郡に逃れた。その後、南北朝の合体や後小松天皇譲位による南北決裂などもあったが、南朝方は次第に勢力を削がれ北畠氏も一守護大名となっていった。 永禄12年(1569年)織田信長が南伊勢に侵攻すると、北畠具教は大河内城に籠城し抵抗したが、やがて信長の次男信雄を北畠の養子として家督を譲ることで和解した。具教は三瀬館に潜み信雄に対抗しようとしたが天正4年(1576年)信雄の命によって暗殺された。 18:00多気市内のホテル到着後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 2日7:30車で出発。 伊勢:古くから「日本人の心のふるさと」として親しまれてきた伊勢神宮。広大な森林の澄んだ空気に心が洗われます。昔町めぐりも魅力的。敷地の広い伊勢神宮は、時間をかけてゆっくりとめぐりましょう。古くからの習わしでは、外宮を参拝してから内宮を参拝します。両宮ともに「御正宮(ごしょうぐう)」→「別宮(べつぐう)」の順にお参りを。 参拝後は、お伊勢さんの門前町「おはらい町」散策へ。川沿いの石畳にレトロなお店が軒を連ね、昔懐かしい町並みを楽しめます。そして賑やかなのが「おかげ横丁」。老舗和菓子店や、名物・伊勢うどんを食べられる店、和風の可愛い雑貨屋さんなど、入ってみたいお店がいっぱい! 松坂:江戸時代に商業の町として栄え、豪商のまちとなった松阪。今も城跡や武家屋敷が残り、レトロな風情が町並みに漂います。 松阪もめんの粋な着物姿で散策してみるのもおすすめ。本場の松阪牛は逃せません。 松ヶ島城:永禄10年(1567年)頃、北畠具教が築いた細首城が始まりと云われる。 具教は織田信長の侵攻に備え家臣日置大膳亮に守らせた。 永禄12年(1569年)の織田軍の侵攻では日置大膳亮は細首城を焼いて大河内城に籠城した。 信長の次男信雄が北畠氏の養子になり家督を継ぐことで和議が成立すると信雄は田丸城を築きこれを本拠とした。 しかし田丸城が焼失すると細首城を改修し松ヶ島城と改名した。 本能寺の変の後は羽柴秀吉によって蒲生氏郷が入城したが氏郷は新たに松坂城を築いて本拠を移したため廃城となった。 木造城:貞治5年・正平21年(1366年)木造顕俊によって築かれた。 顕俊は北畠顕能の次男で木造城を築き木造氏を名乗った。 二代目の俊康は京都に住み足利将軍と親しかった為、本家北畠氏の南朝と対立した。 永禄12年(1569年)織田信長の南伊勢侵攻によってそれに従い信長の次男信雄が北畠氏の養子となり家督を嗣ぐことで和解した後は、それに従った。 上野城:織田信長の弟、信包が、津城の仮城として1570年に改修築城した伊勢上野城。お市にとっては兄である信長に攻められ、浅井長政(お市の夫、三姉妹の父)が自害した後、信長の計らいにより、お市と三姉妹が移り住んだお城です。江は0歳から7歳までを過ごしました。その後、廃城となり、後に津藩主、藤堂高虎により取り壊され、現在は城郭の跡のみ残っています。 標高38mの伊勢街道沿いの台地に造られたこの城からは、伊勢湾や鈴鹿連峰が一望でき、展望台となった今でも当時の景色が偲ばれます。 神戸城:築城年代は定かではないが天文19年(1550年)頃に神戸具盛によって築かれたと云われる。 神戸氏は伊勢平氏関氏の一族で、関盛政の長子関盛澄が鈴鹿郡と河曲郡内二十四郷を領し、沢城を築いて神戸氏の祖となったと云われる。 永禄10年(1567年)神戸友盛のとき、織田信長の家臣滝川一益の侵攻を受けたが、高岡城に籠もった山路弾正がこれを凌いだ。翌11年(1578年)にも織田氏が攻め込み、神戸友盛は信長の三男信孝を養子として迎えることで和睦となった。 元亀2年(1571年)信長は神戸友盛を沢城に隠居させ、信孝を神戸城主に据えた。その後、友盛は近江の蒲生氏に預けられたが、これに反発した山路弾正らは神戸城奪還のために高岡城で挙兵しようと画策したが、計画が発覚して弾正は切腹となり、高岡城には小島兵部が置かれた。 正8年(1580年)神戸信孝は神戸城を拡張して五重の天守を設けた。 天正10年(1582年)信孝は四国攻めの総大将として堺にて渡航の準備をしていたが、本能寺の変が勃発して中止となり、秀吉に合流して明智光秀を討った。その後、信孝は岐阜城に移り神戸城には小島兵部が入った。信孝はその後、賎ヶ岳合戦に際して柴田勝家と結んで岐阜城で挙兵したが、羽柴秀吉によって岐阜城が攻められ降伏して開城し、知多の野間大坊で自刃した。 天正15年(1587年)水野忠重が三河国刈谷より移ったが、文禄元年(1592年)再び三河国刈谷に移り、滝川雄利が城主となった。 関:関宿は、古代から交通の要衝で、日本三関の一つ「鈴鹿関」が置かれ、江戸時代には東海道五十三次47番目の宿場町として、参勤交代や伊勢参りの人々で大変賑わいました。そして現在、旧東海道の宿場町のほとんどが旧態をとどめない中にあって、江戸時代から明治時代に建てられた古い町家が200軒あまり残っており、往時の姿を色濃く残していることから昭和59年に東海道の宿場町としては唯一国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。 峯城:築城年代は定かではないが正平年間(1346年~1370年)に関盛忠の五男峯政実によって築かれたと云われる。 峯氏は政実以降六代続いたが、天正2年(1574年)峯八郎四郎盛祐が伊勢長島の合戦で討死すると弟与八郎が幼小であったため、岡本下野守が峯城主となった。 天正11年(1583年)滝川一益の家臣滝川儀太夫益重によって攻められ峯城は落城するが、羽柴秀吉が大軍を率いて峯城を包囲し、数ヶ月の籠城の末に兵糧が尽きて儀大夫は開城した。この戦いの後、織田信雄の家臣佐久間正勝が入城した。 天正12年(1584年)秀吉と信雄が対立すると、小牧・長久手合戦の前哨戦として秀吉は蒲生氏郷、関長門守などに命じて峯城を攻めさせ、わずか数日で落城した。 長嶋城:寛元3年(1245年)藤原道家によって築かれたのが始まりとされる。 文明年間(1469年~1487年)伊藤重晴が再び築城した。 元亀元年(1570年)一向宗願証寺の門徒が長島城を攻めて伊藤氏を滅ぼした。 更に一向宗は矢田城の滝川一益を追って、織田信長の弟興長を自刃される。 元亀2年(1571年)織田信長は大軍をもって長島城を攻めるが落とせず、退陣で殿を勤めた氏家卜全が討死した。 天正2年(1574年)三度目の長島城攻略によって落とすと、滝川一益を城主として北伊勢を領した。 天正11年(1583年)滝川一益は柴田勝家に味方して羽柴秀吉に敵対するが、勝家が秀吉によって滅ぼされると一益もまた攻められ、所領を没収された。その後は、天野景俊、原胤房、福島正頼が城主となる。 ・慶長6年(1601年)福島正頼は大和国宇陀に転封。 ・慶長6年(1601年)上野国阿保より菅沼定仍が二万石で入封、元和7年(1621年)定芳の時、近江国膳所に転封。 ・慶安2年(1649年)下野国那須より(久松)松平康尚が一万石で入封、元禄15年(1702年)忠充の時、除封。 ・元禄15年(1702年)常陸国下館より増山正弥が入封、以後明治に至る。 16:00帰路に向かう。 今回の旅行、三重県に足を運び三重県に点在する比較的マイナーなお城9か所、小京都重要伝統的建造物群保存地区4か所をおとずれ楽しみました。 比較的地味な城跡、何回か訪れたことのある小京都重要伝統的建造物群保存地区(伊賀上野、伊勢、松坂、関)訪れ今回で兵庫の城跡のみとなりました。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百五十六弾:山口県お城・城下町巡り&小京都重要伝統的建造物群保存地区観光 2018年11月24-25日 角島、秋吉台、錦帯橋などの観光スポット、関門海峡花火大会、萩焼まつり、七夕ちょうちんまつりなどの観光イベント、ういろう、瓦そば、夏みかん菓子などのご当地グルメがあり、山陽地方の県で、かつて周防国と長門国であった土地は毛利家に支配されていました。江戸時代には長州藩と称して幕末の動乱を主導している山口県に足を運び、山口県内に点在する比較的マイナーなお城6か所、小京都山口重要伝統的建造物群保存地区2か所を訪れました。 24日16:05新幹線のぞみで新大阪駅出発 18:34徳山駅到達、駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 25日8:00レンタカーで出発、お城、小京都伝統的建造物群保存地区巡る。 徳山城:慶安元年(1687年)毛利就隆によって築かれた。 就隆は毛利輝元の二男で元和3年(1617年)周防国都農郡を中心に三万石を分地されたことに始まる。 就隆は寛永2年(1625年)に下松に陣屋を構え、寛永11年(1634年)四万五千石の大名として正式に諸侯に列した。慶安元年(1648年)に野上村に居館を移し、慶安3年(1650年)に地名を徳山と改め徳山藩となった。 正徳5年(1715年)三代元次のとき、宗家である萩藩との境界にある松の木を巡って騒動となり、幕府から「本家に対する非礼」を理由に元次は改易、出羽国新庄藩へお預けとなって徳山藩領は萩藩に還付された。 享保4年(1719)領民の藩再興運動もあり、元次が家督を次男の元堯に譲って新たに三万石が与えられ徳山藩が再興となった。天保7年(1836年)就馴のとき幕府より城主格を賜り、石高も四万石に改められた。これによって「御館」と呼ばれていた居館は「御城」や「御殿」と呼ばれるようになった。 鞍掛城:築城年代は定かではない。 大内氏の重臣杉隆泰は鞍掛三万石を与えられ鞍掛山城を居城とした。 弘治元年(1555年)厳島合戦によって陶晴賢が毛利元就に破れると一度は毛利氏に降った。 しかし再び大内氏に従うべく内通したが密書を奪われると毛利氏によって攻めら落城、隆泰は千数百名の城兵と供に討ち死にした。 岩国:豊かな自然に恵まれ、山口県最大の河川である錦川が美しい景観をかたちづくりながら瀬戸内海に注いでいます。市の中心地域には、都市機能が集積し、南部の玖珂盆地では、交通の利便性を生かした工業団地が形成されています。観光都市としての一面も持ち、岩国城跡や錦川に架かる錦帯橋など、多くの観光資源に恵まれ、市域中央から山代地域には、温泉や自然景勝地などを生かした観光、交流施設があります。 東郷山城:詳細不明、東郷峠付近 柳井:柳井は、瀬戸内海交易の要衝として中世の時代から商業都市として栄えました。江戸時代には、岩国藩の御納戸と称され、その商圏は、近隣の各藩領だけでなく、九州一円から瀬戸内海の各地に及んでいました。 その商家の家並みが残る同地区は、柳井津でも最も早く開かれた旧町の西半分にあたり、東西方向の本町通りの両側に続く約200メートルの家並みと、 このほぼ中央から南側の柳井川に通じる掛屋小路からなります。 明治以降もこの地域は中心街として栄え、現在もなお江戸・明治期の商人の家系を継ぐ者が所有し、一部は現在も営業されています。 柳井市のもっとも重要な観光資源であり、年間多くの観光客が訪れます。 上関城:築城年代は定かではないが室町時代に村上吉敏によって築かれたと云われる。能島村上氏の村上義顕の子村上吉敏によって築かれ、代々村上氏によって上関を通行する船舶から通行税を徴収するための拠点となった。 天文20年(1551年)大内義長から将軍家への進納の米二千石を積んだ船は、宇賀島水軍の警護を受け通行税を払わずに航行すると、三島村上水軍はこれを安芸国蒲刈にて迎撃した。大内義長は上関より村上氏を追い出して宇賀島水軍に守らせたが、間もなく村上氏が奪還して再び村上氏の所領となった。 若山城:築城年代は定かではないが文明2年(1470年)に陶弘護が吉見氏に備えて築城されたものと考えられている。天文19年(1550年)には陶晴賢が大内義隆を攻撃する前に大改修したという。厳島の合戦後、晴賢の子長房が守衛していたが、晴賢によって殺された杉氏の一党杉重輔が挙兵して押し寄せ、味方と間違えて城門を開いたところ攻められ落城した。 敷山城:敷山城跡は矢筈ケ岳の8合目あたりに位置する。ここはもともと敷山験観寺という山寺である。南北朝時代に足利尊氏が九州から反転して湊川の戦いで楠正成に勝利し上京、天皇が逃げた比叡山攻略に取り掛かった。そのとき周防国衙の役人清尊、教乗、大内弘道、小笠原長光などが挙兵しここに籠城する。しかし、尊氏によって派兵された大軍によりわずか10日あまりで落城する。 山口:山口市は、豊富な緑や清澄な水を有する自然に満ちた都市となっています。また、大内氏時代や明治維新関連の歴史や文化資源が今に残されており、湯田温泉などを含めて、観光地としての魅力も備えた都市となっています。 17:00帰路に向かう。 18:00徳山駅到達。 18:34徳山駅新幹線のぞみで出発 20:18新大阪駅到達。 今回の旅行、山口県に足を運び、比較的マイナーなお城6か所、小京都山口、重要伝統的建造物群保存地区2か所をおとずれ楽しみました。 今回もお城は地味で案内板も少なくたどり着くのに苦労を要しました。中には城址公園に変貌し整備されていた城跡もあり散策を楽しめました。 小京都山口、伝統的建造物群保存地区、岩国、柳井は何度か足を運んだことがあり、再確認できました。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百五十五弾:滋賀県お城・城下町巡り&小京都大津観光 2018年11月22-23日 日本のほぼ真ん中に位置し、その中央に県土の約6分の1を占める日本最大の湖・琵琶湖を抱え、周囲には緑豊かな山々や田園風景が広がる、水と緑の豊かな自然にふれ合うことができるところです。悠々と水をたたえる琵琶湖と周囲が織りなす美しい風景は、季節の移ろいに応じた折々の景観として楽しむことができます。びわ湖の雄大さと変化に富んだ風景は、「琵琶湖八景」や「近江八景」として風光明媚な景色を紹介しています。また、交通の要衝の地でもあり、古くから文化・経済の先進地として栄えたこの地には、古刹・名刹の歴史ある寺社や戦国時代をはじめとする英傑たちの足跡、歴史情緒が残る町並みなど、奥深い歴史文化があり、国内有数を誇る歴史文化資産は、今もなお県内のそれぞれの地域で大切に守り伝えられています滋賀県に足を運び滋賀県に点在する比較的マイナーなお城10か所と小京都と承認されている大津を訪れました。 22日12:30車で第二京阪,京滋バイパス経由して南郷インター下車、お城巡り 大石城:大石城は舌状尾根の先端部に築かれ、細い道を挟み両側一帯が城域で群郭式の構造であったと推測される。 主郭は、東西52m×南北35mの方形で周囲に土塁を、東背後に見張り台を兼ねた巨大な土塁と堀切を配し、西前面に一段低い副郭(東西22m×南北24m)を備えている。虎口は平虎口で西と南東隅に開いている。北側は断崖となっているが、南側が茶畑で高低差がほとんどなく土塁と空堀で画す程度で、防御が弱く思われる。 小川城:築城年代については諸説あり定かではないが、一般的には鎌倉時代末期に前関白近衛家基に従って設楽庄に入部した鶴見長実が嘉元3年(1305年)に築城したのが始まりと云われる。 鶴見長実の子、鶴見道宗が城主となり、弟行俊は小川氏を称して代々続いたが、長享元年(1487年)に多羅尾和泉守に敗れた小川成俊は山城国和束庄へ逃れ、以降は多羅尾氏の所領となった。 天正10年(1582年)本能寺の変によって織田信長が倒れた際、堺見物をしていた徳川家康が伊賀越えで所領に戻る際に設楽で一夜を明かしたのが、この小川城と伝えられる。 文禄4年(1595年)に多羅尾光太の娘が豊臣秀次に嫁いでいたことから、秀次に連座して改易されたが、その後に徳川家康に召し出されて旗本となり、江戸時代には多羅尾代官陣屋を構えている。これは多羅尾光俊・光太父子が守護した恩に報いたものといわれる。 新宮城:甲賀郡中惣遺跡群(寺前城,村雨城,新宮城,新宮支城,竹中城)の一つとして国指定史跡となっている。 新宮城は磯尾川の西岸にあり、北東へ伸びた尾根に築かれている。谷を挟んで南には新宮支城がある。 新宮城は南西端の最高所に主郭を置き、北東へ伸びた尾根に曲輪を展開する。 主郭は方形で高土塁が巡り、南西側は深い空堀で遮断し土橋が架かる。虎口は北と東にあり、北虎口は北下の堀切に出る。東虎口は二郭へ通じ、二郭は鈎状に屈折した虎口が付き、さらに北東下の段へと続く。二郭の北下には両側から土塁状の伸びた空間があり、池なのか虎口なのかよくわからない地形がある。麓付近には大きな平段がいくつか展開している。 水口城:寛文11年(1634年)徳川家光の上洛の宿館として小堀遠州によって築かれた。 築城に際しては水口岡山城の石垣を転用してたという。 天和2年(1682年)加藤明友が石見国吉永より二万石で水口城主となり水口藩を立藩した。 日野城:築城年代は定かではないが大永年間に蒲生定秀によって築かれたと云われる。 永禄11年(1568年)織田信長による観音寺城攻めで、蒲生賢秀は中野城に籠城したが伊勢国神戸友盛の仲介により人質をだして信長に降った。この時人質として出されたのが後の蒲生氏郷である。 本能寺の変で信長が討たれた時、蒲生賢秀は安土城二の丸を預かっていたが、その悲報を聞いた賢秀と氏郷は信長の妻子を中野城へ移し光秀の誘いに応じなかった。 天正12年(1584年)蒲生氏郷は伊勢国松坂へ転封となり、その後は田中吉政、長束正家が城代となり、慶長8年(1603年)廃城となった。 長光寺城:築城年代は定かではないが鎌倉時代中期に佐々木政尭によって築かれたと云われる。 元亀元年(1570年)南近江に侵攻した織田信長は長光寺城を攻め落とし柴田勝家を配置した。 六角氏は城を奪還するために攻め寄せ勝家は籠城して耐える。 意を決した勝家は味方を鼓舞するため兵に水を飲ませた後に水瓶を割って討って出た。これが「瓶割り柴田」の異名となって後世に語られている。 17:00近江八幡方面に向かう。 17:30近江八幡駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 23日7:30車で出発、お城巡り 岡山城:南北朝期に佐々木氏の支城として築城され、永正五年(1508年)に足利十一代将軍義澄が六角氏の重臣伊庭氏と伊庭氏の家臣九里氏を頼って都より落ち延びて来て岡山城に入った頃より本格的な改修がされたものとの事です。この事態は六角氏と伊庭・九里両氏との間を悪くし、義澄が永正六年(1509年)に当城で病死して以後、永正十七年(1520年)、ついに六角定頼はこの城を攻め開城させました。後、大永五年(1525年)に伊庭氏・九里氏が再び籠りましたが、六角氏に破れ城も廃城になりました。 八幡山城:天正13年(1585年)豊臣秀次によって築かれた。 近江国四十三万石の領主となった豊臣秀次によって築かれ、城下町は安土より移されて発展、近江商人発祥の地としても知られる。 天正18年(1590年)秀次は尾張国清州へ転封となり、かわって大溝より京極高次が二万八千石で城主となった。しかし永禄4年(1595年)関白豊臣秀次が太閤によって自害させられると、京極高次は大津へ六万石で転封となり、聚楽第とともに八幡山城も廃城となった。 浅小井城:大古、沙々木神社豊浦冠者行実の息浅小井次郎盛実の後裔深尾氏第十代加賀守元泰が足利将軍義政の幕下にあって当地を領有後、十一代元範は佐々木(六角)高頼の命により文亀元年(1501年)に築城しました。十二代元秀、十三代元忠と続き、永禄年間にこの城を伊庭氏が領有を画策したが、六角承禎義賢はそれを避け、甲賀武士の山中大和守俊好に与えますが、永禄十一年(1568年)に織田信長の侵攻で落城しました。その後の安土城築城後、城はこの地の豪族の伊佐志摩守に預けられ、信長の鷹狩の際は伊佐氏別邸に立ち寄り休息したと伝えられます。天正十二年(1584年)秀吉は池田秀氏<池田氏は近江源氏佐々木氏の流れで甲賀池田を発祥と六角氏に属していたが観音寺騒動の際六角氏を離れ、信長の近江侵攻時は織田氏に属しました>にこの城を与えますが、池田氏が文禄四年(1595年)に伊予大洲に転封し当城は破却されました。 山崎山城:詳細不明。城主は山崎氏が伝えられる。 大津に向かう。 小京都大津巡る。 大津:今から約1350年前、天智天皇により遷都された歴史の街、大津。日本最大の湖である、びわ湖に寄り添うように南北に広がるこの土地には、世界文化遺産・比叡山延暦寺や日本遺産である石山寺、かるたの聖地としてアニメや映画の舞台にもなった近江神宮をはじめとする多くの観光スポットに溢れています。また、「美肌の湯」として知られるおごと温泉や、夏はウォータースポーツ、冬はスキーなどのアクティブリゾートなど、おすすめスポットや1年を通じてのイベントも盛り沢山!もちろん、日本三大和牛のひとつである近江牛や、様々な湖魚料理など、お楽しみグルメもいっぱい。 石山寺:良弁開山の東寺真言宗大本山で西国三十三霊場第13番の観音霊場。諸堂宇は景勝地の自然と調和している。境内は巨大な硅灰石(天然記念物)の上に建てられており、寺名の由来となっている。 瀬田の唐橋:近江八景「瀬田の夕照」(せたのせきしょう)の主題である「瀬田唐橋」は、別名「瀬田橋」や「長橋」とも呼ばれ「唐橋を制するものは天下を制する」と言われ、古来より京都ののど元を握る交通・軍事の要衝として重視され、瀬田橋が戦の歴史舞台になって千八百年になりますが、特に有名なものは、古くは、大津京が幻の都となった大友皇子と大海人皇子(おおあまのおうじ)の『壬申(じんしん)の乱』をはじめ、『寿永の乱』、『承久の乱』『建武の乱』など幾多の戦乱の舞台ともなりました。織田信長の瀬田橋の架け替えは、比叡山焼き討ちの4年後、天正三年(1575)に諸国の道路修理を命じ関税を免除するとともに、瀬田城主、山岡景隆と木村次郎左ヱ右衛門を奉行に任命し、近江の朽木などから木材を調達し、長さ百八十間(約350m)、幅四間(約7m)の一本橋をわずか3ヶ月という突貫工事で架け替えさせたといわれています。 三井寺:天台宗寺門派の総本山で、観音堂は西国三十三所観音霊場第十四番札所。大友皇子の皇子・大友与多王が父の霊を弔うために寺を創建し、天武天皇に「園城寺」という勅額を賜ったことが名前の由来。また、境内には天智・天武・持統の三帝の産湯に用いられたという霊泉があり、「御井の寺」と称されたことから「三井寺」と呼ばれるようになった。金堂をはじめ、国宝や重要文化財の数は圧巻で、近江八景「三井の晩鏡」でも知られている。春は1000本の桜とライトアップ、秋は紅葉とみどころが多い。 坂本:比叡山延暦寺、日吉大社の門前町として栄え、穴大衆と呼ばれる石工集団の手による「穴大衆積み」という石積が特色づけている町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。約50ヵ寺も残る延暦寺の高僧の隠居所「里坊」には、借景や自然石を利用した見事な庭園があり、普段は非公開の庭園などが拝観できる社寺・庭園めぐりも開催されています。春の桜と秋の紅葉の時季は特に見ごたえがあり、多くの観光客で賑わいます。 浮御堂:近江八景「堅田の落雁」で名高い浮御堂は、寺名を海門山満月寺という。平安時代、恵心僧都が湖上安全と衆生済度を祈願して建立したという。現在の建物は昭和12年の再建によるもので、昭和57年にも修理が行われ、昔の情緒をそのまま残している。境内の観音堂には、重要文化財である聖観音座像が安置されている。 光徳寺:真宗大谷派の寺院で創建は1361年(康安元年)覚忍により開創されたと伝えられています。 浄土真宗中興の祖である蓮如のために、自らの首を差し出すよう父源右兵衛を説得し、切らせて差し出したという漁師親子の殉教物語があります。 本堂前には「堅田源兵衛父子殉教之像」があります。 延暦寺:伝教大師最澄が比叡山に草庵を結んだことに始まる天台宗総本山。標高848mの比叡山全域を境内とする寺院で、日本仏教の母山と言われている。広大な寺域は100余りの建造物があり、延暦寺の総本堂である根本中堂(国宝)や大講堂などがある「東塔」、最澄作の釈迦如来を本尊とする釈迦堂やにない堂などがある「西塔」、横川中堂や元三大師堂などがあり、静寂に包まれた「横川」の三つのエリアに分かれている。戦国時代に織田信長の焼き討ちにあいましたが、豊臣秀吉や徳川家康などにより復興され、平成6年に世界文化遺産に登録された。 16:00終了、帰路に向かう。 今回の旅行、滋賀県に足を運び、滋賀県に点在する比較的マイナーなお城10か所、小京都に承認されている大津を訪れ楽しみました。 今回のお城、かなり地味で案内板もなく見つけるのが苦労したお城が多く、大変でした。 小京都の大津にある歴史的建造物、石山寺、瀬田の唐橋、三井寺、坂本、浮御堂、光徳寺、延暦寺何回も訪れたことがあり再確認しました。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百五十四弾:岐阜県中部四十九薬師霊場&お城・城下町巡り観光 2018年11月17-18日 長野県と岐阜県を中心に、山梨・愛知県にまたがりアルプスの山懐にいだかれ、温泉地にも恵まれた大自然の中の巡拝コース中部四十九薬師霊場で岐阜県に点在する霊場10か所、お城11か所を訪れました。 17日12:30車で出発、第二京阪、京滋バイパス、名神経由して小牧インター下車、霊場巡り。 願興寺:縁起 人皇五十二代嵯峨天皇の弘仁六年(815年)天台宗宗祖伝教大師が比叡山より東国巡錫の砌り、御嵩の地にお宿りになりますと、遠近の人々が忽ち集まり仏教信者となり、大師は布施屋(無料宿泊所)を作らしめ、薬師瑠璃光如来の尊像を彫刻して安置された。その後、正暦四年(993年)一条天皇の御代に、皇女が剃髪して行智尼と称し、この地に正宝庵を結んで住まわれ、朝夕本尊薬師如来を礼拝せられたところ長徳二年二月七日(996年)、寺の西南にあたる尼ケ池より金色の御光が四方に輝き亘り一寸八分の御尊像が蟹の背に乗って池の面に浮かばれましたので、行智尼は、この尊像を迎え奉って本尊の腹中に納められました。このこと畏くも天聴に達し勅命により、七堂伽藍を建立し、大寺山願興寺の寺号を賜りました。俗名「蟹薬師可児大寺」はこの因縁によるものです。その後、幾多の兵火あって堂宇は炎上したものの、本尊をはじめ御尊像24体は恙がなくお移し大正三年(1914年)に国宝に指定され、今は国の重要文化財となっている。 真光寺:縁起 何時の頃か当地の里人達は、行基菩薩作の薬師如来像を招来してきて、形ばかりの小堂を建立して日夜尊崇怠りなく、このこと次第に近隣に伝わり、皆共々に相携えて参詣日毎に多し、やがて堂宇の狭小を感ずるや、人々相議して堂宇を拡張再建して一寺とした。 信徒等は、加治田村の龍福寺第四世陽南大和尚を、懇請して開山第一世となす。爾来、順栄、順林、恵珀、道仙、師順、恵湛、玄苗、萬密、文青、穆洲と十世を経て現在第十二代となる。この間、第八代玄苗師の頃、火難に遭い、諸堂全焼、その後間もなく再建されて現在の伽藍とはなったが、そのために創建の年次も不明となった。 洞雲寺:縁起 当山は嘉吉三年(1443)将軍足利義勝公の寄付地により却庵寂永禅師の開基であり、文明十八年以降、瑞浪市開元院より交互性特派遣、慶長九年(1604)開元院十世梵的和尚中興開山となり慶長十三年(1608)西尾丹後守、寺領を寄進、殿宇を再建し永風を唱え大龍峯窟を全備した。 通称田代山寺と呼ばれ山上にあったのを昭和三十三年に現在地に移転新築した。 本尊 聖観世音菩薩。 脇仏 地蔵菩薩・昆沙門天 別仏 東方薬師如来・阿弥陀如来・文珠菩薩・大黒尊天 弁財尊天・水子地蔵菩薩・稲荷大明神・金比羅大権現 当山薬師如来は寛永十七年(1640)殿宇と共に建立し今日に至る。又、町内4ケ所に薬師堂あり。 病苦に悩むものには回春の光明を与え、貪苦に苦しむものには福徳を施与し、身体健全と家門隆昌の薬師如来様であります。 17:00関方面に向かう。 17:30関市内のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 18日7:30車で出発。 霊場、お城巡り 篠脇城:築城年代は定かではないが南北朝時代に東氏村によって築かれたと云われる。 東氏は下総国千葉氏の支族で、承久の乱(1221年)の功により郡上郡山田荘の新補地頭職を得て東胤行が下向して阿千葉城を築いたことに始まる。 四代東氏村は当時勢力を誇っていた鷲見城主鷲見氏との距離が近すぎることと、南朝方の拠点である越前からの来襲に備えるために、篠脇城を築いて居城を移したといわれる。 東氏は代々文武両道で続後撰集、続拾遺集、新続古今集などに入っていた。 応仁の乱が勃発すると東氏は東軍の細川氏に味方したが、美濃国守護の土岐は西軍の山名氏に味方した。この結果、応仁2年(1468年)守護代斎藤妙椿の攻撃を受け、激戦の末落城した。このとき関東に下向していた東常縁は「あるが内に斯かる世ーしも見たりけり、人の昔の猶も恋しき」と詠んだ。人づてに聞いた妙椿は自分に詠を贈ってくれたら所領を返そうと約束すると、「吾世経むしるへと今も頼む哉、みののお山の松の千歳を」をはじめ十首の和歌を贈ったという。これを受けた妙椿は約束通り所領を全て返還したという。 その後、十二代常慶の時、天文9年(1540年)と翌年の天文10年に越前国朝倉氏の攻撃を受け、この時はかろうじて撃退するが、東殿山に赤谷山城を築いて居城を移した。 小鷹利城:築城年代は定かではない。姉小路氏の庶流向氏(小鷹利氏)累代の居城とも云われるが、それを直接示す史料は残っていない。 天正11年(1583年)(あるいは10年)に向家の幼君右近を後見していた牛丸又太郎重親が、逆心を起こして横領を企てた。重臣後藤重元はこれを察知して右近を伴って城を脱し、角川へ逃れたが、重親が差し向けた追っ手に角川村で追いつかれ、重元は防戦して戦死、右近は逃げ延びて母方の縁を頼り常陸の佐竹氏に仕え、向右近宣政と名乗ったという。 蛤城:築城年代は定かではない。 応永年間末期に藤原師言が築いたとの伝承もあるが、天文年間に古川二郎による築城とも云われる。 その後は塩屋筑前守の城となり筑前守は上杉謙信、後は織田信長に従ったが天正11年に討死したという。 その後は一時三木氏の勢力にあったが、三木自綱が金森長近によって討たれると金森氏の城となり、金森可重が入城したが、増島城を築いて居城を移し廃城となった。 この城は「蛤城(はまぐりじょう)」とも呼ばれるが、これは飛騨へ入国した金森氏がこの城へきたとき、城内に蛤石があったため、以後蛤城と呼ばれるようになったのだという。 増島城:築城年代は定かではないが天正15年(1587年)に金森長近によって築かれた。 越前国大野城の金森長近が飛騨国の三木氏を滅ぼして飛騨に入部すると、増島城を築いて蛤城の金森可重を城主とした。 長近が没すると可重は金森氏を継いで高山城へ入り、増島城には長子金森重近を置いた。しかし可重が没した後に金森氏を継いだのは重近ではなく四男の重頼で、この結果重近が京都へ出て茶道に生きた。 元和5年(1619年)一国一城令によって廃城となり、その後は古川旅館として金森氏の別邸として存続されたが、元禄5年(1692年)金森氏は出羽国上山へ転封となり、その領地が天領となって破却された。 小島城:築城年代は定かではないが南北朝時代に姉小路氏によって築かれたと云われる。 姉小路氏は公家で三条実房の子公宣が京の姉小路に住んで姉小路氏を名乗った事に始まる。飛騨の姉小路氏は姉小路家綱が建武新政の際に飛騨国司となり、信包城(向小島城と推定されている)を居城としたことに始まるという。 姉小路家綱は南朝方によって国司に任命されたことから、おもに南朝方として戦っていた。その後、姉小路氏は小島氏・古川氏・向氏の三家にわかれる。 戦国時代になると京極氏の被官であった三木氏が台頭し、小島氏はそれに属していたが、天正13年(1585年)羽柴秀吉の命によって飛騨国に侵攻した越前国大野城の金森長近によって攻められ、小島城は落城した。 江馬下館:築城年代は定かではないが江馬氏によって築かれたと云われる。 江馬氏の出自は定かではないが、鎌倉北条一門または伊豆の江間氏の一族といわれる。 江馬氏下館は南東にある高原諏訪城を詰城とした館である。 江馬氏は高原諏訪城を本城として北飛騨一円に城を築き、北飛騨の雄として勢力を誇っていた。しかし戦国時代には越後国上杉氏、甲斐国武田氏に翻弄される。 江馬時盛ははじめ甲斐の武田氏に通じ、南下して姉小路氏を攻め勢力を延ばしたが、越後の上杉氏が飛騨に侵攻して降伏した。しかし永禄7年(1564年)武田信玄は山県昌景に命じて飛騨に侵攻すると、再び時盛は武田氏に通じ、翌年には武田氏とともに越中へ侵攻した。 武田氏よりの時盛に対して、嫡子輝盛は上杉氏に好意を寄せ父子の関係は悪化、時盛は三男信盛に家督を譲ろうとするが信盛は輝盛にはばかってそれを受けず、時盛は従弟の洞城主麻生野直盛の子慶盛を養子にしようとした。天正元年(1573年)ついに輝盛は父時盛を暗殺し、洞城を攻めて麻生野慶盛を自害させ、弟信盛・貞盛を追放して江馬氏の家督を継ぐ事となった。 天正10年(1582年)三木氏の後ろ盾であった織田信長が本能寺の変で死んだことを機に、輝盛は南飛騨の三木氏を攻めるべく出陣する。しかし吉城郡荒城川において大将江馬輝盛は三木氏の将牛丸又太郎によって討ち取られ、江馬軍は総崩れとなり、本城である高原諏訪城も落城した。 その後、江馬時政という人物が再興し、天正13年(1585年)飛騨に侵攻した金森長近に協力して姉小路氏(三木氏)を滅ぼすが、同年金森氏に反抗して一揆を起こし、金森氏に滅ぼされた。 高原諏訪城:築城年代は定かではないが江馬氏によって築かれたと云われる。 寿楽寺:縁起 創建は不祥だが所蔵する写本大般若経や祈祷札の墨書から推察するに、応永五年(1399)三月、記載の祈祷札(県指定文化財)に宮谷寺末寿楽寺とある。室町時代すでに寿楽寺が存在したことは確かであろう。元禄二年(1689)高山の素玄寺八世古林道宣和尚が中興開山して以来、曹洞宗を継承して現在に至る。本堂は宝暦五年(1756)六世和和尚の代に再建した。単層入母屋造り、間口七間の見事な構えである。 本尊の薬師如来は、厨子入り秘仏である。資料によると天保十一年(1840)春三月に御開帳されている。脇間の十六羅漢像も威厳ある像である。棟続きの観音堂は明治十二年(1879)本田家が寄進した。鐘楼は昭和五十九年に建立された。 安国寺:縁起 建武の中興を成した足利尊氏直義は、禅僧、夢窓疎石の薦めで後醍醐天皇と元冠以来幾多の戦乱に露と消えた兵達の霊を弔う為、一国一寺一塔の大願を発し、六十六国二島に安国寺が設立された。 飛騨の安国寺はその一つとして貞和三年(1347)少林寺を母胎として創設された。当時は七堂伽藍と九ケ寺の塔頭を備え、繁栄していたが、天文・永禄の頃、飛騨戦乱のため兵火にかかり、そのほとんどを焼失した。その後飛騨平定され、寛文の頃、南叟和尚の尽力で再建され今日に至っている。 当山の薬師如来、日光・月光菩薩は、もと本町半田の山腹にあった横河山安寧寺の御本尊であった。安寧寺は安国寺と同時期に兵火にかかり、御本尊のみ難を逃れ、一時は民家に御座されていたが、安国寺再建の折、当所に移入し、堂宇を新たに建立して安置されたものである。行基菩薩の作と伝えられている。御像は寄木造りで永い間風雪に曝された為か彩色が殆ど剥落し、木地が露わになり、処々に胡粉の跡が伺える。このことが却って当山薬師如来の信仰を深めている趣がある。古来より十七年毎に大開帳を行っている。他に国宝経蔵、重文開山像等がある。 飛騨国分寺:縁起 聖武天皇の勅願により全国六十余州に建立された「金光明四天王護国之寺」は、国分寺と称せられる鎮護国家の祈願道場です。 当山は、飛騨の国の国分寺として、天平十八年(746)に行基菩薩が開創された当国第一の古刹です。境内には、樹齢一千二百年の大いちょう(天然記念物)が繁っており、創建当初にそぴえていた七重大塔の礎石(国史跡)と共に寺歴を物語っております。 市内最古の建造物である本堂(国重文)には、行基菩薩御作と伝えられる本尊薬師如来(国重文)をはじめ、旧国分尼寺本尊の聖観音(国重文)、恵心僧都御作と伝えられる阿弥陀如来(県重文)等が安置されており拝観することが出来ます。 毎月八日の縁日には「薬師如来供祈願会」が巌修され心願成就祈願の信者さんが沢山参詣されます。 また、当地方の女性は、安産腹帯を本尊薬師如来より授かる習わしが古来より伝えられており、更に母乳の出にくい母親は薬師如来よりいただけると御本尊へ祈願されます。 境内の三重塔(県重文)は当国唯一の塔建築で、文政四年 (1821)に再建されており、内陣には真言宗の御本尊大日如来が安置されている。 相応院:縁起 当院は明治以前までは隣にある桜山八幡宮の別当寺で長久寺と称しておりましたか、明治初年の排仏毀釈によって廃寺となりました。当時の住職兼神職でありました桜山識雄和尚は、代官所(高山陣屋)へお願い状を出して必死に仏教を守られました。 その結果高野山での飛騨の大名金森家の菩提寺であった相応院が飛騨の国との御縁でその寺号と金森可長近公寄進の雲上阿弥陀三尊・涅槃図・不動尊図等を譲り受け、現在地に本堂を建立致しました。長久寺は高山の裏鬼門に当るので不動尊像をお祀りして鬼門除けと住民の安全等を祈願する神仏混淆のお寺でしたので、その不動尊像・弘法大師像・歓喜天像・聖観音像・十一面千手観音像・弥勒菩薩像等をお祀りしております。又、当院には円空仏が二体あります。一体は稲荷さんで、もう一体は薬師如来です。高山市史に長久寺は山伏寺とも書いてありますので、円空さんも飛騨へ来られた折に立ち寄られ、何体か刻まれた事と思いますが前述のとおり排仏毀釈で古文書等はなく、縁起は代々伝わっている話のみです。 円空薬師如来は本堂左側にお祀りしてあり、裏山には修行大師像がお祀りしてあります。 清傅寺:縁起 当山は、清寧天皇(480)までさかのぼると記されていますが、富山での大火で一部が焼失し、詳しいことは解りません。 又、白山開山と伝えられる泰澄和尚が創設したお寺とも言われております。天平年間 聖武天皇のころ、皇帝健康にすぐれなく、ある時、泰澄和尚が、白山の麓に一堂を創設し、皇帝の病気平癒、国家泰平、万民安穏、五穀豊穣を祈念し、日々白山を見奉り、供養したところ、元気になられた。その後も泰澄和尚は御堂に籠り祈願を続けたと言うことです。堂守六代まで焼きましたが、八十二代後鳥羽帝の時、国乱が起り堂守中絶していたのを、永享五年三月、無量寿院賢興大僧正の高弟子、成伝律師が再興しました。 その後加賀の守、前田家の祈願所となり、次男利次が富山藩として分家した時、富山へ移り、代々領主の祈願所となっておりました。しかし明治の改正により寺録を失い、同十三年の大火で殆ど焼失、その後、当山第19世下切弘道和尚により飛騨に移され現在に至っております。 白山の仏の本地は十一面観音菩薩で当山も本尊は十一面観音です。脇仏に薬師如来が祀られています。飛騨仏師「信二良」作です。形像は、鉢を持する薬師様で、法隆寺の薬師様によく似た面長の美しい面であります。寺伝によれば姫薬師と呼ばれ女性に信仰があります。 鍋山城:築城年代は諸説あり定かではないが、一般的には天文年間に平野豊後守安室によって築かれたと云われる。 平野氏は安室の父右衛門尉の時に信濃国より飛騨国へ入国し三仏寺城主となり、安室の時代に鍋山城を築城(または修築)してここに移り、鍋山氏を名乗ったと云う。 安室は家の安泰をはかるため、実子の左近大夫を差し置いて三木氏より三木自綱の弟顕綱を養子に迎えたが、顕綱は安室を毒殺して左近大夫をも追放した。 追放された左近大夫は越前国大野城の金森長近を頼って落ち、天正13年(1585年)羽柴秀吉の命によって飛騨国へ侵攻した金森長近に加わって三木氏を攻め、再び飛騨へ復帰することとなった。しかし金森氏の飛騨入封後、その処遇に不満があり広瀬氏・江馬氏などと呼応して一揆を起こすが、金森可重によって鎮圧された。 飛騨国を制圧した金森長近はこの鍋山城へ入って政務を行ったが、高山城を築いて居城を移し廃城となった。 高山城:築城年代は定かではないが永正年間(1504~1521年)に高山外記によって築かれた天神山城が前身である。高山氏は飛騨国守護京極氏の家臣で守護代をつとめた多賀出雲守の一族という。 永禄元年(1558年)桜洞城主三木自綱と高堂城主広瀬宗城によって高山氏は滅ぼされると、自綱は叔父の三木久綱を天神山城主とし、天正7年(1575年)松倉城を築いて居城とした。 天正13年(1585年)三木自綱は越中の佐々成政と結んで羽柴秀吉と対立すると、羽柴秀吉の命によって越前国大野城主金森長近が飛騨国へ侵攻し、自綱は高堂城と広瀬城が落城すると降伏、最後に残った三木秀綱の籠る松倉城も落城して三木氏は没落した。 飛騨へ入部した金森長近ははじめ鍋山城を居城としていたが、天正16年(1588年)天神山城を改修して高山城と改称し居城とした。 元禄5年(1692年)金森氏六代金森頼時は出羽国上山へ転封となり、以後飛騨国は江戸幕府直轄領となって高山陣屋によって治められ、高山城は廃城となった。 松倉城:築城年代は定かではないが天正7年(1579年)頃に三木自綱によって築かれたと云われる。また一説に永禄年間(1558年~1570年)に自綱の父良頼の頃に築かれたとも云われる。 三木氏は応永18年(1411年)京極高員の代官として三木正頼が益田郡竹原郷に下向したことに始まると云われる。四代三木直頼のときに益田郡の大半を横領して桜洞城を築いて居城とした。五代良頼の時代になると大野郡へ進出して飛騨国司の姉小路家を滅ぼし、六代自綱のときには高原諏訪城主の江馬氏などを降して飛騨大半を平定した。 天正13年(1585年)三木氏は秀吉と対立する越中の佐々成政と結んだことから、秀吉の命を受けた越前国大野城主金森長近の侵攻を受けた。このとき自綱は広瀬城におり、松倉城には秀綱が籠城して金森軍と戦ったが内応者が現れ落城し、秀綱は城を脱して信濃へ逃れる途中に土民に襲われ死んだという。 三木氏の後に飛騨に入封した金森氏は高山城を居城として築き、松倉城は廃城となったと云われるが、現在残る主郭部の石垣などの遺構は、他の三木氏に関係する城から高石垣などの遺構が確認できないこともあり、金森氏など織豊系の武将によって改修されたものとも考えられている。 萩原諏訪城:天正13年(1585年)佐藤秀方によって築かれた。 天正13年(1585年)越前国大野城主金森長近は羽柴秀吉に命によって飛騨へ侵攻し、三木自綱を敗って飛騨を平定した。これによって金森氏は飛騨を与えられ高山城を築城して居城とし、姉婿の佐藤秀方に命じて桜洞城を廃して諏訪城を築かせこの地方を治めさせた。 元和の一国一城令によって廃城となったが、その後も金森旅館として存続する。しかし、元禄5年(1692年)金森氏が出羽国上山へ転封となると破却された。 禅昌寺:平安時代の創設と言われる臨済宗妙心寺派の禅寺。中国宋朝の様式を伝える建築物は「天下の名刹」として威容を誇っている。境内には金森宗和が造園した名勝指定の庭園「萬歳洞(ばんざいどう)」や茶室、雪舟筆の大達磨像等多くの寺宝の他、樹齢1200年を超える国指定天然記念物の大杉や勅使手植えのゆかりの梅など見どころ満載。予約をすれば座禅体験もできる。 温泉禅寺:縁起 文永二年(1265)湯ガ峰からの温泉の湧出が突然止まってしまう。その翌年、毎日のように飛騨川の河原に舞い降りる一羽の白鷺に村人が気づく。不思義に思った村人がその場へ行ってみると、温泉が湧いていた。空高く舞い上がつた白鷺は、中根山の中腹の松に止まり、その松の下には光輝く一体の薬師如来が鎮座していた・・・。これが下呂に伝わる白鷺伝説であり温泉寺開創の縁起である。 白鷺に化身し、温泉の湧出を知らせたこの薬師如来を本尊とするのが、瞥王霊山温泉寺である。下呂富士と呼ばれる中根山の中腹に建ち、創建は寛文十一年(1671)。江戸元禄期以降、北海道開拓に尽力したことで知られる初代飛騨屋久兵衛の父、武川久右衛門倍良が、萩原・禅昌寺八世剛山和尚を開山に迎え、建立した寺である。下呂温泉を、草津・有馬とともに天下三名泉として初めて全国に紹介したのが、室町時代の五山僧・万里集九である。(「梅花無尽蔵」より)以来、下呂温泉にはたくさんの湯治客が訪れるようになり、江戸中期には年間三万人を数えた。温泉寺にも、花柳病などの湯治客がお籠りし、朝夕薬師如来を拝みつつ、湯治の未、無事病気平癒した人達の残した絵馬が、今でも本堂に数多く残されている。また、願い叶わずこの地で命絶えた人達の過去帳も残っている。 17:00終了、帰路に向かう。 今回の旅行、岐阜県に点在する中部四十九薬師霊場10か所、お城11か所を訪れ楽しみました。 霊場は立派なものが多く、城跡は案内が十分でなく、たどり着くのに時間がかかりました。 帰りの高速道路、紅葉帰りの車が多く渋滞に巻き込まれ時間がかかりました。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百五十一弾:栃木県お城・城下町巡り観光 2018年10月27-28日 今回は北関東地方に位置し、県庁所在地は宇都宮市、県内には日光国立公園が立地し、日光・那須などの観光地・リゾート地を有する栃木県に足を運び、栃木県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 27日13:50新大阪新幹線のぞみで出発 16:25東京駅到達 16:35東京駅新幹線やばびこで出発 17:26宇都宮駅到達、駅前のホテル到着後友人と食事を済せる。 23:00就寝。 28日8:00レンタカーで出発、城めぐり。 西明城:築城年代は定かではないが益子氏によって築かれたと云われる。 益子氏(ましこ)は「下野国誌」によれば「康平年間(1058年~1065年)に紀正隆が益子那流山の山麓に益子城を築き、のち山上に住した」とある。つまり始め益子城を築き、その後に西明寺城を築いて住んだと解釈されているが定かではない。 益子氏は紀伊姓で、同じく宇都宮氏の家臣の清原姓芳賀氏とともに、紀清両党と呼ばれ鎌倉時代から南北朝時代にかけて宇都宮氏の重臣として活躍した。 天正17年(1589年)益子氏は笠間氏を攻めるなど主家宇都宮氏に叛いたとされ、宇都宮国綱は芳賀高定らと謀って益子氏を誅伐して所領は没収され、益子氏は滅亡したという。 茂木城:築城年代は定かではないが建久年間(1190年~1199年)に茂木三郎知基によって築かれたと云われる。 茂木氏は八田知家が源頼朝より得た下野国茂木保の地頭職を三男知基に譲り、茂木氏を名乗ったことに始まる。 建武3年(1336年)茂木知貞・知世父子は北朝方として各地を転戦するが、留守中に南朝方の北畠顕家に攻められた。 天正13年(1585年)北条氏政によって茂木城は一時奪われたが、佐竹義重によって奪い返された。文禄3年(1594年)茂木治良は佐竹義重の命によって常陸国小川城に転封となり、代わって佐竹家臣の須田盛秀が茂木城代となったが、慶長7年(1602年)佐竹義宣が秋田へ転封となり廃城となった。 村上城:永和4年(1378年)村上新助良藤によって築かれたと云われる。 村上氏は益子氏の一族で、良藤が築城したのち村上丹波守則光、村上丹波守光義と三代にわたる居城であったと伝えられる。 烏山城:築城年代は定かではないが那須氏によって築かれた。築城に関しては応永24年(1417年)那須資重が烏山城を築いて稲積城より移った説と、明応年間(1492年~1501年)に那須資実が築いたとする説がある。 那須資氏の二男資重は沢村城主沢村氏の家督を継いで八代沢村五郎資重と名乗ったが、福原城の本家を継いだ兄那須資之との不和により応永21年(1414年)沢村城を攻められ、資重は烏山に逃れた。 資重は当初興野氏の館に住み、その後稲積城を修築して移り、応永25年(1418年)には烏山城を築いて居城とした。(烏山築城は資重の孫資実との説もある)資重の子資持が那須に復姓して下那須家となり、那須家は本家上那須家と下那須家に分かれて争うようになった。その後、那須家は下那須房資の代に上那須家が滅亡して(亀山城を参照。)下那須家が本流となっている。 天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原征伐で那須資晴は参陣せず、小田原城落城後にようやく秀吉に参謁したが遅参により所領を没収された。那須氏はその後、資晴の子資景が五千石を賜り福原要害城を居城として再興している。また晴資自身も所領が与えられ文禄元年(1592年)には肥前国名護屋に二百五十の兵を引き連れて参陣している。 那須氏が改易されると天正18年(1590年)尾張国清洲から織田信雄が二万石で転封となるが、二ヶ月程で天正19年(1591年)秋田へ転封となった。 那須神田城:天治2年(1125年)須藤権守貞信によって築かれたと云われる。 須藤権守貞信は那須氏の祖とされる人物であるが、その出自については山内首藤氏や那須国造後裔など諸説あって定かではない。 那須資高の十一男は、かの有名な那須与一宗隆で、元暦2年(1185年)源平合戦では源義経に従い、屋島合戦で舟の先端の竿に付けられた日の丸の扇を馬上より弓で見事に射落としその名を轟かせた。その後、源頼朝より那須家の惣領を継ぐよう命じられている。この時、与一は兄弟に所領を分知し那須十氏となった。 ・長男太郎光隆は森田の地を与えられ森田城主森田氏を称す。 ・二男次郎乗隆は佐久山の地を与えられ、佐久山城主作山氏を称す。 ・三男三郎朝隆は芋渕の地を与えられ芋渕氏、その後裔は梁瀬に移り梁瀬氏を称す。 ・四男久隆 ・五男五郎之隆は福原の地を与えられ福原城主福原氏を称すが、与一宗隆の跡を継いで宗家となり、那須氏が上下に分かれた時は上那須氏となった。 ・六男六郎真隆は滝田の地を与えられ滝田城主滝田氏を称す。 ・七男七郎満隆は沢村の地を与えられ沢村城主沢村氏と称す。那須家が上下に分かれた時には下那須家となり烏山城を居城とした。 ・八男八郎義隆は堅田の地を与えられ山田城主堅田氏と称す。その後、片平へ移り片平城主片平氏を名乗った。 ・九男九郎幹隆は稗田の地を与えられ稗田氏を称す。 ・十男十郎為隆は千本の地を与えられ千本城主戸福寺氏を称す。後に千本氏を名乗る。 武茂城:築城年代は定かではないが正応・永仁年間(1288年~1299年)頃に武茂泰宗によって築かれたと云われる。武茂氏は宇都宮城主宇都宮景綱の三男泰宗が武茂郷を領して武茂氏を称したことに始まる。 応永14年(1407年)武茂綱家は子の持綱を宗家宇都宮満綱の養子とし、宗家の家督を継がせた。応永30年(1423年)宇都宮持綱は、持綱が宗家を継いだことに不満を持っていた川崎城主塩谷教綱によって梨木坂で討たれた。持綱の遺児等綱はわずか四歳で、家臣に添われて佐竹を頼って逃れたが、永享10年(1438年)祖父武茂綱家が後見人となって等綱は宇都宮の家督を継いでいる。 持綱が宇都宮宗家の家督を継いだため武茂氏は断絶していたが、寛正3年(1463年)持綱の曾孫にあたる芳賀兵衛成高の子正綱が、武茂太郎を称して武茂氏を再興した。しかしこの正綱も宇都宮明綱(等綱の子)が嫡子なく没した為に、宇都宮氏の家督を継ぎ武茂氏は再び断絶した。 永正3年(1506年)正綱の子兼綱が武茂氏を再興した。この兼綱は武茂右衛門五郎と称して武茂郷一万石を領した。 その後、武茂氏は佐竹氏と那須氏の対抗の狭間にたち、永禄3年(1560年)頃に佐竹氏に属した。文禄4年(1595年)武茂豊綱・堅綱は久慈郡大賀村に八百石を与えられて所替えとなり、代わって佐竹家臣太田五郎左衛門資景が武茂城主となった。 関ヶ原合戦後、佐竹氏は秋田へ転封となり、武茂堅綱もそれに従って秋田へ移った。 黒羽城:天文12年(1543年)大田原資清によって築かれた。 大田原氏は那須七騎の一つに数えられ、資清のときに水口館から大田原城を築いて居城を移しており、それまでの「大俵」から「大田原」氏へと名を改めた。 天正18年(1590年)大田原晴清は、豊臣秀吉の小田原征伐に際して、大田原氏は主家那須氏に先んじて小田原に参陣し、沼津の陣営で豊臣秀吉に謁見、本領七千石余を安堵された。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦においては、上杉氏の動向を探り、また上杉氏に対する備えとして徳川氏の支援を受けて城を拡張した。慶長7年(1602年)には四千五百石余を加増され、併せて一万二千石余となって大名に列した。 大田原藩は寛文元年(1661年)三代大田原高清が家督相続したとき、弟為清に一千石を分与して一万一千石余となり、以後代々続いて明治に至る。 芦野城:築城年代は定かではないが芦野氏によって築かれた。 築城に関しては二つの説があり、一般的に前者の方が有力とされている。 天文年間(1532年~1555年)に芦野資興が太田道潅に兵法を学び芦野城を築いたという説と、天正18年(1590年)に芦野盛泰が築いた説である。 芦野氏は正平年間(1346年~1370年)に那須資忠の三男(あるいは二男)資方(あるいは資宗)が芦野家を継いだことがわかっているが、それ以前については詳らかではない。しかし、吾妻鏡の建長元年(1256年)6月2日の条に「奥の大道を警固するべき路次の地頭」として芦野地頭があり、芦野館を居城とした人物がいたことは確かなようである。 天正18年(1590年)那須七騎の一人芦野盛泰は、主家烏山城主那須資晴には従わず、那須衆として豊臣秀吉の小田原城攻めに参陣し本領を安堵された。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦では徳川家康に属して上杉景勝の南下に備え、その功によって加増され約三千石を領して交代寄合の旗本となった。この時、芦野城の二の丸に陣屋が構えられ芦野陣屋として代々芦野氏が続き明治に至る。 大田原城:天文12年(1543年)大田原資清によって築かれた。 大田原氏は那須七騎の一つに数えられ、資清のときに水口館から大田原城を築いて居城を移しており、それまでの「大俵」から「大田原」氏へと名を改めた。 天正18年(1590年)大田原晴清は、豊臣秀吉の小田原征伐に際して、大田原氏は主家那須氏に先んじて小田原に参陣し、沼津の陣営で豊臣秀吉に謁見、本領七千石余を安堵された。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦においては、上杉氏の動向を探り、また上杉氏に対する備えとして徳川氏の支援を受けて城を拡張した。慶長7年(1602年)には四千五百石余を加増され、併せて一万二千石余となって大名に列した。 大田原藩は寛文元年(1661年)三代大田原高清が家督相続したとき、弟為清に一千石を分与して一万一千石余となり、以後代々続いて明治に至る。 御前原城:築城年代は定かではないが、伝承によれば治承・寿永年間(1177年~1185年)頃に堀江左衛門尉頼純によって築かれたと云われる。 堀江氏は源姓塩谷氏(しおのや)ともいい、八幡太郎義家の後裔で頼純が祖という。 五代塩谷朝義は宇都宮頼綱の弟朝業を養子に迎えて家督を譲った。塩谷朝業は正治・建仁年間(1199年~1204年)頃に川崎城を築いて居城を移したという。その後も塩谷氏の支城となっていたようで、四郎左衛門尉泰朝が城主となっている。 17:00終了。宇都宮駅に向かう。 17:30宇都宮駅到達。 17:58宇都宮駅新幹線やまびこで出発 18:48東京駅到達 19:00東京駅新幹線のぞみで出発 21:37新大阪駅到達。 今回の旅行、北関東に位置する栃木県に足を運び、栃木県に点在する比較的マイナーなお城10か所をおとずれ楽しみました。 各城跡は、遺残物は少なかったが、案内板がしっかりあり、たどり着くのが容易でした。ほとんどが城址公園に変貌しており整備され散策が気持ちよくできました。 今回で東日本の城跡、ほぼ制覇しました。残るは西日本の5都道府県の城跡を残すのみとなり、年内に制覇予定です。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百五十弾:石川県お城・城下町巡り観光 2018年10月20-21日 北陸地方に位置し加賀百万石の城下町・金沢市には、季節を問わず、常に美しい景色が見られるよう設計された「兼六園」をはじめ「金沢城」「ひがし茶屋街」「近江町市場」など、加賀藩の栄華を今に伝えるスポットが点在。能登半島ならではの日本海の美しさを堪能するなら「千里浜なぎさドライブウェイ」や「聖域の岬(珠洲岬)」「巌門」ヘ足を伸ばすのもおすすめです。「鶴仙渓」や白山神社の総本山「白山比咩神社」など、内陸の見どころも見逃せません石川県に足を運び、石川県に点在する比較的マイナーなお城11か所を訪れました。 20日13:20大阪駅サンダーバードで出発 16:35金沢駅到達、レンタカーで小松方面にむかう。 お城巡り 松任城:築城年代は定かではないが鏑木氏によって築かれたと云われる。 天正5年(1577年)上杉謙信が侵攻したが落城せず、和議となった。 天正8年(1580年)若林長門守が加賀に侵攻した織田軍と交戦し謀殺され落城した。 天正11年(1583年)前田利長が四万石で越前府中から移ったが、天正15年(1587年)豊臣秀吉の直轄領となった。 その後、丹羽長重が城主となるが、関ヶ原合戦後に再び前田利長に加増され赤座吉家が城代となり、慶長19年(1614年)廃城となった。 17:40粟津市内のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 21日7:30レンタカーで出発、お城巡り。 大聖寺城:築城年代は定かではないが鎌倉時代に築かれた。 現在の縄張になったのは、天正11年(1583年)に四万四千石で入封した溝口秀勝の頃という。 慶長3年(1598年)秀勝は越後国新発田に移封となり、替わって小早川秀秋の家臣山口玄蕃が入封した。 関ヶ原合戦で豊臣方に付いた玄蕃は徳川方の前田利長に二万五千もの大軍で攻められ、一日にして落城した。 その後、一度修復されたものの元和の一国一城令で廃城となった。 寛永16年(1639年)3代加賀藩主前田利常の子利治に七万石を分地して、大聖寺藩が興された。 大聖寺藩は大聖寺城を使用せず、東麓に館を構えた。 波佐谷城:築城時期は定かではないようですが、一向一揆方の宇津呂(打尾)丹波という人物が築城したと伝えられます。天正八年(1580年)の柴田勝家の攻撃で落城しました。その後、小松城に入った村上勝頼が支城として波佐谷城に村上勝左衛門を入れたとされます。慶長三年(1598年)に村上氏は越後の本庄に転封され、この頃に波佐谷城は廃城になったと考えられます。 波佐谷には加賀一向宗の有力寺院の松岡寺がありました。この寺は蓮如の三男の蓮綱が建て、子の蓮慶がこの地に移したとされます。しかし、松岡寺は享禄四年(1531年)に一向宗の内紛で攻められて廃寺になったと伝えられます。 御幸塚城:築城年代は定かではない。 加賀南部の半国守護富樫泰高の居城とも云われ、天正4年(1576年)一向一揆方が、この城から出陣して織田軍を攻めたという。 織田信長は佐久間盛政を将として攻め、盛政配下の徳山則秀の策略で内応者を出し落とした。 慶長5年(1600年)関ヶ原合戦では東軍の前田利家の家臣が布陣し、西軍の丹羽長重と浅井畷で戦った。 小松城:築城年代は定かではないが天正年間初期(1573年~1592年)に若林長門守によって築かれたと云われる。 若林長門守は一向一揆の部将で天正7年(1579年)柴田勝家によって攻撃され落城した。 織田信長は六万六千石で村上頼勝を城主としたが、慶長3年(1598年)越後国本庄に移封となり、丹羽長重が十二万石で松任城から移った。 関ヶ原合戦では豊臣方に属し、徳川方の前田利長と交戦したが敗れて利長に降った。 関ヶ原合戦後、長重は改易となったが慶長8年(1603年)常陸国古渡に一万石で大名に復帰した。 それ以後、前田氏の持城であったが元和の一国一城令により廃城となる。しかし、寛永16年(1639年)加賀藩3代前田利常の隠居城として再び整備された。 和田山城:永正3年(1506年)和田坊超勝寺によって築かれたと云われる。 天正年間に越前一向一揆を破り加賀国に侵攻した織田軍により平定され、北庄城の柴田勝家の部将安井家清(左近)が城主となった。 岩倉城:築城年代は定かではないが享禄年間に一向一揆によって築かれたと云われる。 加賀国守護富樫氏を降した一向一揆に対抗して加賀に侵攻した朝倉氏に対する備えとして築かれたという。 織田軍による加賀侵攻では、鳥越城の前衛として攻防が繰り広げられ落城。織田氏方の拠点として改修されたといわれる。 二曲城:築城年代は定かではないが二曲右京進によって築かれたと云われる。 二曲氏は二曲村の土豪で代々この地に勢力を持っていたという。 織田信長が加賀一向一揆に侵攻すると、鈴木出羽守が白山麓山内衆の総大将として派遣され、鳥越城を築城して拠点を移し二曲城は三坂峠を押える支城となった。 天正8年(1580年)柴田勝家によって攻められ鳥越城とともに落城、鈴木一族は滅亡した。 勝家は鳥越城に吉原次郎兵衛、二曲城に毛利九郎兵衛を置き固めたが、白山麓一向一揆の抵抗は続き天正9年(1581年)に奪還された。 しかし、天正10年(1582年)織田信長によって一向一揆の掃討作戦が行われ、佐久間盛政によって鎮圧、門徒ら300人が磔に処せられた。 鳥越城:築城年代は定かではないが鈴木出羽守によって築かれた。 鈴木出羽守は加賀一向一揆白山麓山内衆の総大将として築城し、織田信長による加賀侵攻に対抗した。 天正8年(1580年)柴田勝家によって攻められ二曲城とともに落城、鈴木一族は滅亡した。 勝家は鳥越城に吉原次郎兵衛、二曲城に毛利九郎兵衛を置き固めたが、白山麓一向一揆の抵抗は続き天正9年(1581年)に奪還された。 しかし、天正10年(1582年)織田信長によって一向一揆の掃討作戦が行われ、佐久間盛政によって鎮圧、門徒ら300人が磔に処せられた。 舟岡城:築城年代は定かではない。 織田信長の加賀に侵攻に対応して、白山麓山内衆の大将鈴木出羽守の守る鳥越城への入口を固める為に修築されたといわれる。 天正8年(1580年)織田軍の加賀平定作戦で鳥越城とともに落城したという。 その後は丹羽長秀の家臣早谷五左衛門、前田利家の家臣高鼻石見守が城主となった。 高尾城:築城年代は定かではないが長享2年(1488年)以前に富樫氏によって築かれたと云われる。 富樫政親は加賀国守護であったが、次第に強力になる一向一揆に危機感を募らせ、将軍足利義尚に支援を要請して一向一揆に対抗しようとした。一向一揆方は政親の家老山川三河守を介して和睦を伝えたが、政親はこれを固持し高尾城を修築して備えた。 一揆方は越前・越中からの政親方の援軍に対する備えを行い、富樫泰高を大将として大乗寺に本陣を据えて高尾城を大軍で包囲した。政親は城内より討って出て一揆勢と戦ったが打開することはできず、頼みの援軍も加賀国境で一揆軍に退けられ政親は城内で自刃して果てたという。一説に高尾城から脱出して鞍ヶ嶽城に入ったが、そこで敗れて討死したとも伝えられる。 16:20終了、金沢駅に向かう。 17:30金沢駅到達 18:07金沢駅サンダーバードで出発 20:54大阪駅到達。 今回の旅行、北陸に位置する石川県に足を運び石川県に点在する比較的マイナーなお城11か所をおとずれ楽しみました。。 歴史的建造物が多く風情のある石川県、観光名所も多く、交通の便もよくなり、多くの観光客でにぎわっていました。マイナーなお城も比較的整備され案内板もしっかりあり、城址公園に変貌しているところが多く、整備され楽しく巡ることができました。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百四十九弾:北海道八十八ヶ所三十三観音&お城観光 2018年10月13-14日 北の北海道に足を運び、富良野、帯広、網走、旭川のエリアに点在する北海道八十八ヶ所、三十三観音、お城8か所を訪れました。 13日15:30伊丹空港出発 16:40羽田空港到達 17:55羽田空港出発 19:35旭川空港到達、レンタカーで旭川市内のホテルに向かう。 20:50旭川市内のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 14日5:15レンタカーで出発富良野方面に向かう。 春宮寺:明治38年6月、炭屋実雄が京都から来道し、当現在地に説教所を開設したが、何か理由があったのか、2年後には後任者を決めて、説教所を去ることになる。 炭屋実雄が後任者の谷澤正道に宛てた手紙が何通が残っており、北海道行きをためらう谷澤正道を説得する苦心の跡がうかがわれる文面である。説教所は神楽岡の高台の続きにあり、離宮造営地として設定されただけあり、上川盆地と大雪山を一望に収める風光明媚の地だった。 明治44年、辛苦の中で「春宮寺」寺号公称の許可を得た。 春宮寺のいわれは、この辺一帯が御料地であったので、皇族の安泰を祈る気持ちから、皇太子を意味する春宮とした。 本堂は大正6年の建立。寺近くのアオダモの原生林を払い下げてもらい、用材とした。建築には金釘は1本も使わず、大木を上手に用い、木組みで造られている。 弘照寺: 明治34年頃、開拓で入植した大師信者が当時の上富良野村東中に大師堂を建立し、大師講を組織したのが当寺の前身であり、その後、明治38年富山県出身の岩田實乘が晋住し、真言宗説教所としたのが弘照寺の開創である。その後、寄進のあった現在地に堂宇を建立し、大正8年に移転をした。昭和6年寺号公称が許され、また、岩田實乘が目白僧園にて修行の折、師事をした釋雲照和上から山号を賜り、「慈雲山弘照寺」と称して現在に至る。 富良野寺:富良野寺の開基は前住職宮田戒応師の祖父宮田俊人で佐賀蓮池藩の下級武士宮田儀満の子である。 俊人がどんな理由で渡道を決意したかは不明だが、古丹別の説教所に空きのあることを高野山普賢院住職から知らされ、そのすすめもあってのことと想像されている。天塩国古丹別は日本海も稚内近くの海岸線から、数キロ山すそに入った小村だった。俊人が「北海道天塩国古丹別説教所担当依(ママ)嘱候事」なる辞令をたずさえ来道したのは明治三十九年、四十歳の夏である。しかし当時の古丹別が辺境の地でありすぎたことや、この土地の将来性などを考え早々に見切りをつけ、開教の適地を上川地方にもとめた。 上川地方の中心地旭川は軍都景気に沸き立ち人口が急増し、それが近郊にまでおよび各宗の説教所が布教を開始、教線がみごとに拡張されているのをみた。そこで俊人は情報を得るため現金峰寺の前身、真言宗布教所に秋山亮範を訪ね、富良野地方の開教の可能性を知らされた。 富良野駅に降り立つや俊人は托鉢をしながら市街を一巡すると、一夜の宿のお接待を受ける。 一介の托鉢の僧に温かくその日の宿をお接待したのは、倉前惣太だった。倉前惣太はしばらく俊人を自宅において面倒をみ、八月盆になると徳島や淡路出身の真言宗徒の家を教えて棚経に歩かせ、それが縁となって開創の気運が高まるのである。 俊人はここに布教所開創の決意をかため、秋に北海道をいったん離れ翌四十年五月家族と共に再渡道、ただちに仮り住まいの借家で布教活動を開始した。そのとき高野山から下付された弘法大師像は現在脇士として祭られている。大師像の台座の裏には「元文五庚申」(一七四〇)の記録がある。 帯広方面に向かう。 エクエピラチャシ:ユクエピラチャシは道内でも最大級のチャシ跡です。「ユク・エ・ピラ」とはアイヌ語で「シカ・食べる・崖」という意味です。陸別に伝わる英傑でリクンベツ(陸別)の首長、カネランにちなんで「カネランチャシ」とも呼ばれていますが、詳細はわかっていません。また、火山灰で覆われているため、まるで夏でも雪が残っているような白いチャシとしても知られています。 網走方面に向かう。 桂ケ岡チャシ:北海道網走市郊外のニクル丘陵にある北海道の先住民アイヌの築いた砦跡。「桂ヶ岡砦跡」が正式名称。国指定史跡。北海道内にはアイヌ民族が築いたチャシと呼ばれる砦の跡が700以上確認されているが、ニクル丘陵に残る桂ヶ岡チャシは大小2つのチャシからなる北筒式土器などを出土する集落跡をともなった大規模な砦跡で、大小2つの長円形、鏡餅状の郭跡や竪穴住居跡、貝塚などが残っている。アイヌ民族はかつて、この丘の上のチャシでチャランケ(談判)をしたことから「チャランケチャシ」などともよばれる。桜の名所として知られる桂ヶ岡公園内にある。同公園内には網走市立郷土博物館もある。 弘道寺:明治二十七年説教所として開設。以来六代の住職により大師の法燈が受け継がれてきております。 境内地の四脚門をくぐると右手に鐘楼堂・オホーツク曼茶羅(新四国八十八ヶ所)つつじ・石楠花の花園を巡り坂を上りきると修業大師がお迎えを致します。 旭川に向かう。 大照寺:明治28年讃岐(香川県)・伊予(愛媛県)の2団体が開拓に入植すると共に、郷里の雲風山国祐寺(現香川県三豊市)本尊のご分霊である聖観音を祀る小庵を結び、覚動和尚が錫を留め開創。以来、大師信仰を育む寺として信仰を集め、また、不動明王、弘法大師、十一面観音像は、何れも高野山より勧請した霊尊であります。 昭和62年には現本堂の建立、平成元年には、北海道三十六不動尊霊場第4番札所として、その法灯を輝かせ、1月17日の初本尊大護摩供には老若男女が所願成就を祈念し、多数の檀信徒の参詣があり、厄除招福宝剣加持により、その法縁に浴しています。 当山はオンコ(一位)の寺としても知られ、希望者には種を分けています。 大聖寺: 15:10旭川空港到達 16:20 旭川空港出発 18:10羽田空港到達 19:20羽田空港出発 20:35伊丹空港到達 今回の旅行、北の北海道に足を運び、富良野、帯広、網走、旭川に点在する、霊場、お城8か所を訪れ楽しみました。 走行距離600kmでドライブ観光、自然の中、渋滞なく、真っ直ぐな広い道、広大な敷地、平野の走行、ストレスなく、何回来ても最高の北海道のドライブ観光、満喫しました。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百四十五弾:長野県お城城下町巡り観光 2018年9月8-9日 本州の中心部に位置し、今話題の真田家ゆかりの地であること、避暑地の定番としてあまりにも有名な軽井沢や、上高地などの大自然の絶景スポットがあることで知られています。近年では細田守監督のアニメ映画「サマーウォーズ」の舞台でもあります。日本一が多い県としても有名です。日本一長い川、日本一長い浮橋、温泉数、隣接する県の数などな。何よりスゴイのは長寿全国第1位の県。その秘訣は澄み切った空気や、綺麗な水、ヘルシーで美味しいグルメのおかげではないでしょうか?全国的に知られている「信州そば」や「信州みそ」、リンゴのサンふじ、シナノゴールドなどの名産品がもりだくさん、様々な温泉や、家族で楽しめるレジャー施設、松本城などの国宝もあり、見所も満載の地であるため、毎年訪れる人が絶えない長野県に足を運び長野県に足を運び長野県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 8日15:03新大阪新幹線のぞみで出発 15:53名古屋駅到達 16:00名古屋駅ワイドビューしなので出発 18:58長野駅到達、駅前のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 9日8:00レンタカーでお城巡り、松本方面に向かう。 葛山城:弘治元年(1555年)上杉謙信によって築かれた。 弘治元年7月善光寺平に出陣した上杉謙信は横山城に着陣した後、葛山城を築いて武田氏方の善光寺別当栗山氏の籠もる旭山城と対峙した。 上杉氏と武田氏の対峙は長期にわたり今川義元の仲裁によって和議となり、旭山城は破却された。 弘治3年(1557年)2月落合備中守ら葛山衆の籠もる葛山城を武田の家臣馬場信春が急襲して落城した。これに対して上杉謙信は旭山城を修復して拠点として葛山城を攻略するが、永禄4年(1561年)の川中島合戦の後、上杉氏らは善光寺平から退き、葛山城は武田氏の属城として長沼城の葛山衆が在番していた。 旭山城:築城年代は定かではない。史料による初見は天文24年(1555年)で、武田信玄が善光寺の別当栗田鶴寿を味方に引き入れると、上杉謙信が葛山城を拠点とし、信玄は旭山城に兵三千と弓八百張、鉄砲三百挺を送り込んで対応した。このときは長期戦となり、今川義元の仲介により和睦、その条件として旭山城の破却が盛り込まれていた。 弘治3年(1557年)武田信玄は葛山城を急襲して攻め落とすと、今度は上杉謙信が旭山城を修築して拠点とし武田氏と対峙した。 永禄4年(1561年)の川中島合戦の後、上杉方の守将小柴見宮内を討った武田氏が旭山城を占拠した。その後は海津城や長沼城が重要拠点となっていった。 牧之島城:築城年代は定かではないが香坂氏によって築かれたと云われる。 滋野系香坂氏代々の居城であったが、川中島合戦で上杉氏に通じたため、永禄4年(1561年)武田信玄によって香坂氏は誅され、その名跡は娘婿の春日弾正虎綱が継いだ。 その後、深志城主馬場信房によって牧之島城は改修され城代となる。天正3年(1575年)長篠合戦で馬場信房が討死すると、翌年にはその子馬場昌房が城将となり、上尾城主の平林正恒も在城した。天正10年(1582年)武田氏が滅亡すると、上杉景勝が牧之島城を奪い芋川親正を置いた守らせたが、慶長3年(1598年)上杉氏の会津転封により移っていった。 慶長8年(1603)松平忠輝が松代城主となると家老を置いて守られせたが、元和元年の一国一城令によって廃城となった。 木舟城:詳細不明。仁科氏の初期の居館である館之内館の背後のあることなどから、比較的早い時期の仁科氏の詰城とみられている。 青柳城:築城年代は定かではないが建暦年間(1211年~1213年)頃に青柳氏によって築かれたと云われる。 青柳氏は伊勢神宮の麻績御厨預職としてこの地に根付いた一族と云われる。 青柳氏は信濃守護小笠原氏に従っていたが、天文22年(1553年)武田氏が苅谷原城を攻略し、川中島方面に侵攻したとき、青柳氏は武田氏に降ったが、その後、上杉氏によって攻められ放火された。 青柳氏は武田氏に属した後、麻績城主となって麻績氏を称していたが、天正10年(1582年)武田氏が滅亡し織田信長が本能寺の変で倒れると、一時越後の上杉景勝に従った。しかし、徳川家康の援助を受けた小笠原貞慶が松本に復帰すると、青柳氏は再び小笠原氏に従った。 天正11年(1583年)上杉景勝が青柳に侵攻すると、小笠原貞慶とともに上杉軍と戦ったが大敗し青柳城は落城した。しかし、景勝は急遽陣払いをして越後へ戻ったため、再び青柳氏が再び青柳城主となった。ところが、天正15年(1587年)青柳頼長は小笠原貞慶によって松本城で謀殺され、青柳氏は滅亡してしまう。青柳氏滅亡後は小笠原氏家臣の松林氏が在城した。 平瀬城:築城年代は定かではないが平瀬氏によって築かれたと云われる。 平瀬氏は犬甘氏の一族で犬甘氏とともに小笠原氏に従っていた。 天文20年(1551年)武田氏によって攻め落とされ城兵二百四人が討ち取られた。 その後、武田氏は栗原左衛門に命じて城割(破却)し、鍬立て(築城)が行われ原美濃守が在城した。 林城:長禄3年(1459年)小笠原清宗によって築かれたとも云われるが定かではない。 信濃国守護職を代々務めていた小笠原氏の本城である。小笠原氏は井川城を本城として長く続いたが、戦国時代に入って平城である井川城から山城である林城を築いて移ったものとみられている。 甲斐を統一した武田信玄は信濃へ侵攻をはじめ、天文17年(1548年)塩尻峠の合戦で小笠原長時は武田軍に敗れた。武田氏は松本平の拠点として村井城を築き林城攻めの拠点とした。 天文19年(1550年)武田氏がイヌイの城を落とすと、小笠原氏の大城・深志・岡田・桐原・山家の五か所の城は自落したという。このとき小笠原長時は北信濃の村上義清を頼って落ちのびた。 桐原城:寛正元年(1460年)桐原真智によって築かれたと云われる。 天文19年(1550年)武田氏がイヌイの城を落とすと、小笠原氏の大城・深志・岡田・桐原・山家の五か所の城は自落したという。 山家城:築城年代は定かではないが鎌倉時代末期に山家氏によって築かれたと云われる。 最初に築城した山家氏は諏訪氏系の一族で、元弘元年(1331年)に徳雲寺を創建した神為頼の末裔が山家氏を称した。 諏訪系山家氏は、文明12年(1480年)小笠原長朝に叛いて攻められ、翌13年に諏訪氏の援護を受けたが敗れて滅亡した。その後、永正2年(1505年)頃に播磨国姫路より小笠原氏と同流の折野薩摩守昌治が来住し、小笠原貞朝に属して山家城を居城とし山辺氏を称した。 折野山辺(山家)氏は昌治の後、越前守昌寛、源十郎昌実、藤九郎昌矩と四代続く。 天文19年(1550年)に武田信玄が小笠原氏を攻めたとき、イヌイの城が落城すると、この山家城も自落し武田氏に降っている。 埴原城:築城年代は定かではないが村井氏(埴原氏)によって築かれたと云われる。村井館に住んで村井氏を称した埴原氏によって築かれたと云われる。小笠原氏が信濃守護職となって府中に入るとそれに属した。 天文19年(1550年)武田氏がイヌイの城を落とすと、小笠原氏の大城・深志・岡田・桐原・山家の五か所の城は自落したという。この「イヌイの城」が埴原城ではないかと考えられている。 18:30松本駅到達。 19:07松本駅ワイドビューしなので出発 21:21名古屋駅到達 21:30名古屋駅新幹線のぞみで出発 22:20新大阪到達。 今回の旅行、本州の中心に位置する長野県に足を運び、長野県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れ楽しみました。今回も地味な城跡でしたが、比較的道路は山城に向かうには険しくなく容易にたどり通ことができました。 城跡、残すはあと100を切りました。今年中に達成予定です。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百四十四弾:北海道八十八ヶ所霊場&三十三観音&お城城下町巡り観光 2018年9月1-2日 日本の北端、北海道道東地方に足を運び、道東地方に点在する北海道八十八ヶ所霊場、三十三観音、お城7か所を訪れました。 1日15:30伊丹空港出発。 16:40羽田空港到達。 17:45羽田空港出発。 19:20釧路空港到達、レンタカーで釧路市内に向かう。 18:00釧路市内のホテル到着後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 2日5:00レンタカーで出発、霊場、OK城めぐり。 チャシ:アイヌ語で「柵囲い」を意味し、砦、祭祀の場、見張り場など多目的な用途で使われていたとされます。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百四十二弾:長野県お城・城下町巡り観光 2018年8月4-5日 本州の中心部に位置し、日本アルプスの山岳に囲まれ「神が降りる地」と呼ばれるほど美しい上高地に代表される自然の宝庫。槍ヶ岳や霧ヶ峰など四季折々の表情を見せる名峰に加え、山々に抱かれた温泉地も多く、白骨温泉、湯田中温泉、渋温泉、野沢温泉といった名高い温泉地が点在しています。また、長野市には「一生に一度は善光寺詣り」とうたわれた善光寺があり、松本市には国宝松本城が鎮座しています。おやき、そばといった素朴な郷土料理が多いのも特徴的な長野県に足を運び長野県に点在する比較的マイナーなお城9か所を訪れました。 4日13:53新大阪駅新幹線のぞみで出発 14:50名古屋駅到達 15:00特急しなので出発 18:05長野駅到達、駅前のホテル到着後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 5日8:00レンタカーで出発。お城巡り。 井上城:築城年代は定かではないが井上氏によって築かれたと云われる。 井上氏は鎌倉時代に清和源氏頼信の子頼季がこの地に来住して井上氏を称したのが始まりとされる。 鎌倉時代から南北朝時代にかけての活動は詳らかではない。室町時代に入ると井上十六郷の井上政家、小柳・亘理の井上政満、長池郷の井上為信などが登場する。戦国時代には井上氏は衰退しており、綿内井上氏が須田信正に属していたといわれる。 飯山城:築城年代は定かではないが泉氏によって築かれたと云われる。 泉氏は鎌倉時代に泉小次郎親衡が鎌倉より飯山へ逃れて土着し、泉氏の祖となったと伝えられる。 永禄7年(1564年)頃、上杉謙信は飯山城を改修して武田氏の侵攻に備えた。 その後、武田信玄は長沼城を拠点として飯山城攻略を目指したが、飯山城が落城することはなかった。 その後、武田勝頼の時代に武田氏の属城となったが、天正10年(1582年)武田氏が滅亡した後は織田氏が占拠した。しかし、本能寺の変により織田勢が退くと上杉景勝の所領となり、家臣岩井信能が城主となった。慶長3年(1598年)上杉景勝の会津転封に従い岩井氏は会津に移った。 霞城:築城年代は定かではないが大室氏によって築かれたと云われる。 天正10年(1582年)武田氏滅亡後、織田信長の武将森長可に従ったのもつかの間、信長も本能寺の変に倒れ、越後の上杉景勝にに従った。 慶長3年(1598年)上杉景勝が会津へ転封となると大室氏もこれに従って移り千五十石を領した。 鷲尾城:鷲尾城は倉科の石杭地区の北背後に聳える標高520m程の山に築かれている。 主郭は板状の石を高く積み上げた石積がほぼ全周しており、南端に虎口を開く。主郭の西から南に犬走があり、それが虎口へと繋がっている。主郭から北東へ伸びた尾根は自然地形に近い曲輪があり、二箇所を二重堀切で遮断している。また、主郭から北西に降りる尾根にも堀切、さらに下方に小さな平段が連なっている。 主郭から少し登った所に前方後円墳である倉科将軍塚古墳があるが、この古墳を曲輪として東背後の尾根に二箇所大堀切を設けている。 葛尾城:築城年代は定かではないが南北朝時代末期頃に村上氏によって築かれたと云われる。 村上氏は清和源氏頼信流で嘉保元年(1094年)に源盛清が信濃国更級郡村上郷に流罪となり、その子為国が村上氏を称したことに始まるといわれる。 戦国時代の村上義清の頃には北信濃一帯に勢力を拡げ、天文17年(1548年)の上田原合戦、天文19年(1550年)の戸石城合戦と甲斐の武田信玄を二度敗っている。しかし、天文20年(1551年)戸石城が武田信玄に与していた真田幸隆によって落城し、天文22年(1553年)には一族の屋代氏などが武田氏方に寝返るなど圧迫され、村上義清は越後の上杉謙信を頼って落ち、葛尾城は自落した。その後、義清は越後の援軍を得て葛尾城を攻め落とし、塩田城に入って再帰を計ったが武田氏に敗れ再び越後へ落ちていった。 戸石城:本城、桝形城、米山城の総称。 真田館:築城年代は定かではない。伝承によれば真田信綱の居館とされる。 真田氏累代の居館と考えられており、天正11年(1583年)真田昌幸が上田城を築いて居城を移すまでの居館であった。 昌幸が上田城に移ったあとに屋敷跡に勧請したのが皇太神社と伝えられる。 平賀城:築城年代は定かではないが平賀義信によって築かれたと云われる。 平賀氏は新羅三郎義光の子義盛が平賀に館を構えて平賀冠者を名乗り、その子義信によって平賀城が築かれたと伝えられている。 義信の長男惟義は伊賀国守護を務めて大内冠者と呼ばれ、二男平賀朝雅は北条時政の娘を娶り京都守護職を務めるなど、源頼朝に従って要職を務めた。 応永7年(1400年)大塔合戦では佐久郡の他の国人領主とともに、守護小笠原長秀と戦っている。その後、小笠原氏系の大井氏と争うようになり文安3年(1446年)大井氏によって滅ぼされたと云う。 龍岡城:文久3年(1863年)(大給)松平乗謨によって築かれた。 乗謨は三河国奥殿藩八代藩主で三河国に四千石、信濃国佐久郡に一万二千石の合わせて一万六千石を領していた。飛領地である佐久郡の所領を管轄する陣屋ははじめ三塚村に置かれていたが、宝永6年(1709年)以降に田野口村に移されていた。 文久3年(1863年)領地が手狭で大半の所領が佐久郡にあることを理由に居城を移す事を許され築いたのが龍岡城で、日本ではここと北海道にしか存在しない稜堡式五稜郭として縄張された。慶応3年(1867年)完成し田野口藩となったが、明治維新直前に龍岡藩と改称され、財政困窮を理由に廃藩置県前に廃藩となった。 16:30終了。 17:00長野駅特急しなので出発。 20:50名古屋駅到達。 21:05名古屋駅新幹線のぞみで出発。 21:55新大阪駅到達。 今回の旅行、本州の中央に位置し、日本アルプスに囲ませ、自然の宝庫、長野県に足を運び長野県に点在する比較的マイナーなお城9か所をおとずれ楽しみました。 山城が多く、一部は公園に変貌していました。今回も比較的地味なお城巡りでした。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百四十一弾:富山県お城・城下町巡り観光 2018年7月21日-22日 北陸地方の南北にのびる日本列島の中心、本州の中央北部に位置し、東は新潟県と長野県、南は岐阜県、西は石川県に隣接しています。三方を急峻な山々にかこまれ、深い湾を抱くように平野が広がっており、富山市を中心に半径50kmというまとまりのよい地形が特徴です。 また、日本海側の中央に位置する本県では、アジア大陸や朝鮮半島など対岸諸国との古くの交流の積み重ねを活かし、環日本海地域の中央拠点として活発な取組みを展開しています富山県に足を運び、、富山県に点在する比較的マイナーなお城7か所を訪れました。 21日15:42大阪駅サンダーバードで出発 18:26金沢駅到達。 18:40金沢駅新幹線つるぎで出発。 18:53新高岡駅到達、駅前のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 22日8:00レンタカーで出発、城めぐり。 守山城:築城年代は定かではないが南北朝時代に桃井直常によって築かれたと云われる。 室町時代には守護畠山氏の守護代神保氏の居城放生津城の詰城としての役割があり、永正16年(1519年)越後の長尾為景が越中に侵攻した際に、神保慶宗はこの城に籠って対抗した。神保氏は天正年間(1573年~1592年)に神保氏張が上杉謙信に降り、謙信没後は佐々成政に従った。 天正13年(1585年)佐々成政が羽柴秀吉に降ると、前田利長が入城し慶長2年(1597年)富山城に居城を移すまで在城した。 阿尾城:築城年代は定かではない。 天正年間(1573年~1592年)の城主は菊池右衛門入道武勝・十六郎父子であった。菊池氏は肥後国の菊池氏の末葉という。 上杉謙信没後、菊池氏は織田信長の家臣佐々成政に従っていたが、成政が前田利家と対立するようになると利家の勧誘を受けて前田氏に通じた。これに対して成政の家臣で守山城主の神保氏張は阿尾城に攻め寄せたが、前田軍と菊池軍でこれを撃退した。 菊池氏は一万石を安堵され前田氏に従い、その末裔は一千五百石で加賀藩に仕えた。 森寺城:築城年代は定かではないが永正年間(1504年~1521年)に能登国守護畠山氏によって築かれたと云われる。 元亀年間(1570年~1573年)から天正年間(1573年~1592年)はじめ頃の城主は長沢(長曾)光国と伝えられ、天正5年(1577年)には上杉謙信に属して能登国穴水城の守将となっていたが、翌年討死している。 天正5年(1577年)上杉謙信は有坂備中に湯山城を攻略させたが、このときの城主は湯山左衛門続甚という。謙信はその後河田主膳を城主としたが、天正7年(1579年)長連龍によって攻められ落城した。 佐々成政が越中に入部した後は、湯山城主として斎藤氏が城主であったが、豊臣秀吉に降伏した後は前田利家の所領となり、廃城となったと見られている。 木舟城:築城年代は定かではない。 石黒荘を本拠とした石黒氏が南北朝時代以前に進出して木舟城を築いて居城とし、木舟石黒氏となったと云われる。 本流福光石黒氏が文明13年(1481年)山田川で一向一揆との戦いで滅亡したのに対し、木舟石黒氏は戦国時代まで続き、石黒左近蔵人の時代には一大勢力を築いていた。 石黒氏は上杉氏に属していたが上杉謙信が急死した後は織田信長に通じ、天正9年(1581年)上杉氏によって攻められ落城した。石黒氏は織田信長に呼び寄せられ近江国長浜にて討たれた。木舟城を手に入れた上杉氏は吉江宗信を城将として守らせていたが、後に織田信長に奪われ佐々成政の支城となった。 天正13年(1585年)羽柴秀吉による越中平定で佐々成政が降伏すると、前田利家の弟前田秀継が入城したが、同年十一月の大地震によって秀継夫妻は没し、子の利秀は翌天正14年に今石動城に居城を移し廃城となった。 一条寺城:築城年代は定かではない。応安2年・正平24年(1369年)室町幕府に反抗した桃井直常方の軍勢が立て籠もっていた一乗之城を、幕府方の吉見氏が攻め落としたことが知られている。 天正12年(1584年)佐々成政が加賀の前田利家を攻めたときには、佐々成政の家臣杉山小助が城主であった。 瑞泉寺城:築城年代は定かではないが文明年間(1469年~1487年)に瑞泉寺によって築かれた。 文明13年(1481年)福光城主石黒右近光義は、医王山惣海寺と組み井波瑞泉寺と山田川にて戦ったが敗れて滅亡した。これにより山田川の東は瑞泉寺領、西は安養寺領(勝興寺)となった。これにより勢力を拡大した瑞泉寺は要害を構えこれが井波城の前身となった。 天正9年(1581年)佐々成政は越中の一向宗の二大勢力となっていた瑞泉寺を攻め、これを攻略した。その後井波城には成政の家臣前野小兵衛が城主となったが、天正13年(1585年)前田利家によって攻略された。 増山城:築城年代は定かではないが戦国時代に神保長職によって築かれたと云われる。 南北朝時代に築かれたとされる和田城は、この増山城の北方にある亀山城と見られている。 天文12年(1543年)頃に神保長職は富山城を築き新川郡の椎名氏を圧迫するようになった。椎名氏を支援する越後の上杉謙信は永禄3年(1560年)富山城を攻め落とし、居城であった富崎城を攻め落とされ、長職は増山城に逃れた。上杉氏はなおも追撃して長職は再び城を捨てて逃れた。 永禄5年(1562年)頃に神保長職は上杉氏に降伏し、後に増山城に居城を移したが、元亀3年(1572年)頃に没した。 長職没後、増山城には一向一揆が籠ったが、天正4年(1576年)上杉謙信が攻め落とした。 謙信は家臣吉江宗信を増山城に置いて拠点とした。 天正6年(1578年)上杉謙信没後、織田信長に仕えていた神保長住が織田軍を率いて越中に入国し、天正9年(1581年)には佐々成政の軍勢が増山城下を焼き払い増山城は落城した。 天正13年(1585年)羽柴秀吉の越中征伐によって佐々成政は秀吉に降った。成政は新川一郡に減封となり、砺波・婦負・射水三郡が前田利家に加増され、増山城には利家の娘婿中川光重が入った 16:00終了、新高岡駅に向かう。 16:30新高岡駅到達。 17:07新高岡駅新幹線はくたかで出発。 17:20金沢駅到達。 17:31金沢駅サンダーバードで出発。 20:09大阪駅到達。 今回の旅行、北陸地方の日本海に面した富山県に足を運び、富山県に点在する比較的マイナーなお城7か所をおとずれ楽しみました。 案内板がしっかりあり、山城が多かったですが、すんなり訪れることができました。 道も広く、渋滞もなく、ストレスを感じないドライブお城巡りでした。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十九弾:島根県お城・城下町巡り&小京都重要伝統的建造物群保存地区観光 2018年6月30日-7月1日 中国地方の日本海に東西細長く位置し、日本の中国地方の日本海側である山陰地方の西部をなす県。県庁所在地は松江市。離島の隠岐島、竹島なども島根県の領域に含まれる。旧国名は出雲国・石見国・隠岐国であり、現在でも出雲地方・石見地方・隠岐地方の3つの地域に区分されることが多い。全国では鳥取県に次いで2番目に人口が少ない島根県に足を運び島根県に点在する比較的マイナーなお城8か所、小京都重要伝統的建造物群保存4か所を訪れました。 6月30日18:15伊丹空港出発。 19:05出雲空港到達、レンタカーで松江市内に向かう。 19:40松江市内のホテル到着後繫華街を散策し食事を済ませて就寝。 7月1日7:30レンタカーで出発、お城、小京都重要伝統的建造物群保存を巡る。 松江:宍道湖に面した松江の風景はここにしかないものだ。特に松江城の天守閣に立って眺めると湖が海のように見えるためその感が強い。日本を代表する平城である「松江城」を築いたのは堀尾吉晴で、その後は松平家が十代に渡って松江を治めている。特に七代藩主の松平治郷(不昧公)は茶人としても有名で、当時の茶室の明明庵も保存公開されている。お堀に沿って武家屋敷の塀が並ぶ通りを、家老の塩見家の屋敷があったことから塩見縄手と呼んでいる。 後に「知られざる日本の面影」など数々の作品で日本を紹介した小泉八雲ことラフカディオ・ハーンは、松江で英語の教鞭を取っていたころに過ごした家(元々は武家屋敷)が記念館と隣り合わせて立っている。 小泉八雲は日本では、怪談の作者として有名だが、国際的には日本の研究家として知られていた。 市内から少しだけ離れたところにある松江しんじ湖温泉は人気の温泉。 また、松江は古代出雲文化圏の中心地でもあったため、市内には山代二子塚、神魂神社などの古墳古社がある。律令時代の出雲国庁もこの地にあった。 満願寺城:満願寺城は宍道湖と日本海を繋ぐ佐蛇川の入口に面した標高27m程の丘陵に築かれている。 東麓にある満願寺の裏山が城山で、遺構は丘陵全体に拡がっていたようであるが、現在は墓地や警察学校の敷地になっている。 遺構が良好に残るのは満願寺の裏にある墓地の南、宍道湖に面した丘陵部分で高い切岸に囲まれた曲輪の北西下を横堀が巡り、そこから二条の短い竪堀が落ちている。 白鹿城:築城年代は定かではないが永禄年間(1558年~1569年)に松田氏によって築かれたと云われる。 尼子十旗の一つで、毛利氏侵攻のときの城主松田誠保の父満久は尼子晴久の姉婿である。満久は備前国松田一族の松田満重の次男である。 永禄6年(1563年)に毛利元就による侵攻では吉川元春が真山城を向城として築き攻めたて、まず小白鹿が陥落、月山富田城の尼子義久からの援軍も撃退され落城した。 このとき、毛利元就は大森銀山の坑夫を使い地下道を掘らせて井戸を抜いたという。 誠保は落城後隠岐へ逃れ、元亀元年(1570年)布部山合戦に参加している。 新山城:平安時代に平忠度が築いたとの伝承があるが定かではない。 永禄6年(1563年)毛利元就による出雲侵攻で尼子氏の居城月山富田城の重要な支城である白鹿城を攻略するための向城として吉川元春が築いて陣を置いた。 白鹿城攻略後は真山城をこの地方の拠点とし、多賀元信を城主とした。 永禄12年(1569年)毛利氏が兵力の大半を率いて豊後大友氏との戦いに向かうと、再興をはかった尼子勝久は隠岐を経由して忠山城に入り、勝久は各地に激を飛ばして将兵を集め、真山城を落としここを本拠として出雲回復を狙う。 尼子方は月山富田城を囲んだが、天野隆重の謀略により落とすことができず、毛利方が九州から帰国すると次第におされ、元亀2年(1571年)真山城も吉川元春の攻撃により落城し、尼子勝久は織田信長を頼って落ちた。 十神山城:築城年代は定かではない。城主は松田備前守で安来荘の荘官であった。 応仁の乱では山名氏に属し月山富田城の尼子清定を攻めたが撃退され逆に十神山城は清定に攻められ落城した。 尼子氏の持城となった十神山城は尼子十砦の一つに数えられ、松尾遠江守が在城した。 毛利氏によって月山富田城が攻められ落城する頃には毛利氏部将の安芸国草津城主児玉就忠によって落城した。 勝山城:築城年代は定かではない。 古くは滝山城と呼ばれ尼子十砦の一つとして数えられ、城主は田中三良左衛門といわれる。 現在残る遺構は永禄年間(1558年~1570年)に出雲に侵攻した毛利氏によって築かれたもので、 京羅木山城砦群とも呼ばれるように尼子氏の本城月山富田城を見下ろす京羅木山にはいくつかの陣城が築かれ、勝山城もその一つであった。 広瀬:この町は佐々木義清が雲隠の守護となって富田城に入城してから山陰地方の中心へとなっていった。1607年(慶長12年)、堀尾吉晴が移城のために松江城の築城に着手してから富田は急速に荒廃したが、1666年(寛文6年)、松平近栄によって広瀬藩が創設、再び城下町の面影を取り戻した。しかし、同年の秋、大洪水によってこれまでの富田の市街地は流されてしまう。その後、新たに富田川の西部に広瀬町の中心街となる町が建設され、名前も広瀬と改められ、現在に至る。 熊野城:熊野城は標高280mの要害山山頂に築かれている。 要害山は山頂から南と東に尾根が展開しており、熊野城もこの尾根に階段状に曲輪を展開している。東麓には「土居成」と呼ばれる屋敷地があり熊野氏の居館があった所とされている。また西麓にも「城屋敷」という地があり天野氏の屋敷跡と伝えられる。 現在山は中腹から上が酷く荒れており、密集した竹藪をかき分け何とか山頂の主郭に至ったものの、城の遺構を詳しく見て回るような状況ではなかった。東尾根から登ったので、こちらからは階段状になった曲輪群を確認できたが、南尾根に展開する曲輪群は確認していない。東側の中腹から麓近くまで非常に細かな階段状の段が展開している。 三笠城:築城年代は定かではないが牛尾氏によって築かれたと云われる。 牛尾氏は信濃国の神氏の支流中沢真直が大原郡牛尾荘を領して牛尾氏を名乗った事に始まる。尼子十旗の一つ。 その後、出雲国守護京極氏に従い、戦国時代には尼子氏の重臣となったが、尼子義久が毛利氏に降ると毛利氏に属した。 尼子勝久を大将に尼子再興軍が興ると三笠城主牛尾弾正忠は尼子方として五百騎を率いて参陣する。再興軍は出雲国へ上陸すると破竹の勢いで出雲を制圧するも、富田城を落とす事ができず、急を知って九州より毛利軍の主力が引き返してくると、それを迎え撃つべく布部山に陣を置いたが支えきれずに敗走する。牛尾弾正忠は一旦三笠城へ退き、毛利方に属していた高平城の牛尾大蔵を攻めるも、毛利氏の援軍によって逆に三笠城は落城した。 三沢城:嘉元2年(1304年)に三沢為長によって築かれたと云われる。 三沢氏は信濃豪族で木曾義仲の後裔あるいは片切氏(片桐)の分流飯島氏とする説がある。 本丸の東屋にある三沢氏の歴代当主では、後者の飯島氏を採用している。 信濃国飯島城主飯島為光は承久3年(1221年)の承久の乱で戦功を挙げ、出雲国三沢郷の新補地頭を賜った。その後、為長がはじめて三沢に来住し、三沢氏を名乗り三沢城を築いたという。 三沢氏はタタラ製鉄などで地盤を固め、為時のときに布広城を築き、信濃守為忠は横田荘へ進出、永正6年(1509年)遠江守為忠のときに藤ヶ瀬城を築いて居城を三沢から移した。しかし、享禄4年(1531年)三沢為国のとき尼子氏が背後の「桶ヶ嶺」から攻められ藤ヶ瀬城は落城、三沢氏は尼子氏に降った。 天文8年(1539年)尼子晴久が安芸国吉田郡山の毛利氏を攻めた際には、三沢為幸が従軍し、首級十三首をあげる活躍をしたが元就の馬廻から射出された矢を七本受け、元就家臣井上七郎に討ち取られた。 為幸が討死したとき嫡子為清はわずか四歳であったが、天文10年(1541年)大内義隆が尼子の富田城を攻めたときには他の出雲の国人衆と同様に大内氏に従った。しかし、富田城攻城戦のさなか、三沢氏は大内氏に降っていた出雲の国人衆と大内氏を裏切って再び尼子方となり、大内軍は敗走した。 大内義隆が陶晴賢に討たれ、その陶晴賢も毛利元就に討たれ大内氏が滅亡すると、毛利元就は尼子領へ侵攻した。三沢為清・為虎父子は毛利氏に降り、尼子氏が滅んだ後に尼子再興軍が蜂起した際も毛利氏に従って各地を転戦した。 天正17年(1589年)三沢為虎は三沢領を没収され毛利輝元に幽閉された。その後、釈放されて長門国厚狭郡に一万石の所領が与えられた。関ヶ原合戦後も毛利氏に属し、毛利秀元を当主とする長府藩が立藩されると付家老として二千七百石が与えられ、三沢氏は家老として代々続いた。 大森: 大田市大森銀山伝統的建造物群保存地区は,幕府 直轄地約4万8千石,約150か村の中心の町で あった。銀山は14世紀初めに発見されたと伝えら れ,産銀量は17世紀初頭にピークをむかえ海外に も輸出された。町並みは銀山川沿いの谷間に延び る約2.8キロの範囲で,代官所跡や郷宿,武家屋 敷,商家などが現存し,背後の山裾には社寺や墓地, 石切り場なども残され,鉱山町の歴史的景観を良 好に伝えている。 温泉津: 大田市温泉津伝統的建造物群保存地区は,天然の 温泉が湧き出る港町で,中世より石見銀山の外港 として発展してきた。狭隘な谷を切り開いた約 80 0メートルの町並みは,近世の地割をよく残している。 江戸末期から昭和初期にかけて建てられた町屋を 中心に,旅館や社寺などの多様な建造物が並んで いる。それらが周囲の海や山とともに,港町・温泉 町の景観を形成している。 7月1日19:35出雲空港出発 20:25伊丹空港到達。 今回の旅行中国地方の日本海に東西細長く位置する島根県に足を運び比較的マイナーなお城8か所、小京都重要伝統的建造物群保存4か所をおとずれ楽しみました。 今回のお城は山城が多く、かなり地味で案内板のみで遺残はほとんどが見受けられませんでした。 一方小京都重要伝統的建造物群保存巡りは、何回も訪れたことのある松江、松江城、小泉八雲の屋敷、武家屋敷、昔を忍ばせ感動でした。 他の重要伝統的建造物群保存巡りは中世の街並みの散策癒されました。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十八弾:群馬県お城・城下町巡り観光 2018年6月23日-24日 関東地方の北部、源義重を祖とする新田氏が、上野国で勢力を持つが、やがて南朝方として敗戦にまみれる。南北朝の内乱が収束しても、各地で戦いが発生し、幕府は関東管領として上杉氏憲を立てたが、混乱の時代が長く続いた群馬県に足を運び群馬県に点在する比較的マイナーなお城8か所を訪れました。 23日15:50新大阪駅新幹線のぞみで出発 18:23東京駅到達。 18:40東京駅新幹線あさまで出発。 19:33高崎駅到達、駅前のホテル到着後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 24日8:00レンタカーで出発、お城巡り。 小泉城:延徳元年(1489年)富岡直光によって築かれた。 直光は足利成氏が鎌倉公方になったとき、邑楽郡に所領を得て館を構えた。 富岡氏は古河公方に属していたが、後に越後国上杉氏、小田原北条氏に従った。 館林城:弘治2年(1556年)赤井照康によって築かれたと云われるが定かではない。 越後上杉氏が関東に進出すると足利長尾氏が城主となるが後に北条氏の支配するところとなり北条氏規が城主となった。 小田原の役では石田三成が攻め寄せるが落城せず後に開城する。 北条氏滅亡後に関東に入部した徳川家康は榊原康政を十万石で入れた。 榊原氏は3代続いた後、陸奥国小峰に転封となり替わって大給松平氏が入封する。 寛文元年(1661年)3代将軍徳川家光の四男綱吉が二十五万石で入封する。 綱吉が将軍となるとその子徳松が城主となるが徳松の死によって館林城は破却された。 宝永4年(1707年)6代将軍家宣の弟松平清武が二万四千石で入封し築城し直した。 のち太田氏、松平氏、井上氏、秋元氏と入れ替わり明治を迎えた。 白井城:築城年代は定かではないが永享年間(1429年~1441年)山内上杉氏の被官である長尾景仲によって築かれたと云われる。 景仲の孫景春は関東管領上杉顕定に叛いて古河公方に付き、武蔵国鉢形城に籠った。 顕定は鉢形城を包囲するが、古河公方の援軍もあり、和議となる。 その後も景春は顕定に対抗するが永正2年(1505年)白井城に復帰した。 越後の長尾為景が上杉房能(顕定の弟)を自害に追い込んだ為、永正6年(1509年)顕定と嗣子憲房は為景を討つべく侵攻、景春は為景に応じて白井城で顕定を迎え撃ったが憲房に破れ、柏原城へと退いた。 顕定は一時為景を越中に追いやったが、翌年長森ヶ原合戦で為景に破れ討死、憲房は白井城へと退いたが、さらに景春に破れ平井城に退いた。 天正18年(1590年)豊臣秀吉が北条氏を攻めた小田原の役の時は、北条氏に属していたが、松井田城を攻略した前田利家、上杉景勝の軍勢に攻撃され開城した。 岩櫃城:築城年代は定かではない。建久年間(1190年~1198年)頃には岩櫃城主として吾妻太郎助亮が登場している。 その後、下河辺行重の孫という行盛が貞和5年・正平4年(1349年)碓氷の里見義時と戦って敗れて自刃し、その子憲行が叔父の安中の斎藤梢基の養子となり、延文2年・正平12年(1357年)上杉憲顕の属して里見義時を討ち、岩櫃城を回復したという。 永禄4年(1561年)頃より武田信玄は西上野に侵攻し、永禄6年(1563年)真田幸隆によって岩櫃城は攻略され、斎藤憲広・憲宗父子は越後の上杉謙信を頼って落ちた。永禄8年(1565年)斎藤憲宗は上杉氏の援軍を得て岩櫃城の奪還を目指したが武田信玄が箕輪城へ着陣した報を受け嵩山城に退いた。その後嵩山城は真田幸隆によって攻略され斎藤氏は滅亡した。 天正2年(1574年)真田隆幸が没し、天正3年(1575年)長篠の合戦で幸隆の長男信綱と次男昌輝が討死すると、武藤氏を継いでいた三男昌幸が真田に復姓した。 天正10年(1582)武田勝頼が甲斐国新府城を捨てて体制を立て直そうとした際に、昌幸は岩櫃城へ勝頼を迎えようとしたが実現せず、勝頼は小山田氏を頼ったが途中天目山にて自刃、武田氏は滅亡した。 関ヶ原合戦の後、真田信之の持城となったが、元和の一国一城令により廃城となった。 長井坂城:長井坂城の築城年代は定かではありませんが、上杉謙信が沼田城の沼田顕泰を攻めた際にこの地に着陣したのが起源とされています。その後、度重なる謙信の関東出陣の際には、沼田城から厩橋城の間を繋ぐ拠点として整備されました。1580(天正8年)年8月には武田勝頼配下の真田昌幸により攻略され、さらに武田氏滅亡後の1582年(天正10年)年10月には鉢形城主・北条氏邦によって攻め落とされました。このとき長井坂城には猪俣邦憲が入り、沼田城攻略の最前線となりました。現在、城址の大半は農地化していますが、沼田街道を取り込んだ縄張り、土塁や堀切などの遺構を確認することができます。 沼田城:天文元年(1531年)沼田顕泰によって築かれた。 天文20年(1551年)関東管領上杉憲政の越後国亡命を追って、小田原北条氏が侵攻し、顕泰はこれに降った。 しかし、永禄3年(1560年)上杉政虎の関東進出により、北条勢は沼田より退去して顕泰は上杉氏に降った。 永禄12年(1569年)顕泰は末子景義に相続させるため、嫡子朝憲を殺したが、沼田衆の攻撃により景義とともに会津に落ち延びた。 上杉謙信没後に勃発した「御館の乱」で景虎が敗れると沼田に残った藤田信吉は武田氏に通じ、城を真田昌幸に渡し、昌幸は叔父矢沢頼綱を城代とした。 天正10年(1582年)武田氏が滅びると、滝川一益は滝川益氏を城主としたが、本能寺の変により退去し再び真田氏の持城となり、嫡子信幸を矢沢頼綱後見のもと城主とした。 天正17年(1589年)昌幸は、北条氏が上洛して羽柴秀吉に面することの条件として、沼田領を北条氏に割譲する条件をのみ、北条方の猪俣邦憲が城代となった。 しかし、邦憲は真田領として残された名胡桃城を奪取、それをきっかけに秀吉は北条氏を討伐することとなった。 小田原の役の後、沼田領は真田信幸に渡された。 関ヶ原合戦では、父昌幸は西軍、信幸は東軍に属し、合戦後信幸は昌幸の旧領を与えられた。 元和8年(1622)年信幸は信濃国松代に移り、後に二男信政に信濃国松代十万石、信利に沼田三万石とした。 沼田真田氏は天和元年(1681年)改易となり、元禄16年(1703年)本多正永が下総国内より入封、享保15年(1730年)駿河国田中に移封となる。 享保17年(1732年)常陸国下館より黒田直邦が入封、寛保2年(1742年)直純の時、上総国久留里に移封となり、替わって駿河国田中より土岐頼稔が入封、以後明治に至る。 名胡桃城:築城年代は定かではないが明応年間(1492年~1501年)に沼田景冬によって築かれたと云われる。景冬は沼田城主沼田景久の三男で名胡桃氏を称した。 天正7年(1579年)真田昌幸は沼田城攻略のため名胡桃城に入り、翌8年に沼田城を攻略した。その後は真田家の重臣鈴木主水重則が城主となった。 天正17年(1589年)豊臣秀吉の裁定により沼田は北条領となったが、名胡桃城は真田氏の持城として維持することとなった。しかし、沼田城代であった猪俣邦憲が名胡桃城を攻略して奪ったため、秀吉の怒りを買い、小田原征伐の発端となった。 宮野城:築城年代は定かではない。上杉謙信が越山して関東に入るとき、度々この宮野城に入っている。 上杉謙信が没した後は、北条氏や滝川氏そして真田氏などの管理下に置かれた。 16:30終了高崎駅に向かう。 18:15高崎駅到達。 18:39高崎駅新幹線あさまで出発 19:32東京駅到達。 24日19:47東京駅新幹線のぞみで出発。 22:20新大阪駅到達。 今回の旅行関東地方の北部に位置する群馬県に足を運び群馬県にt冤罪する比較的マイナーなお城8か所をおとずれ楽しみました。 各城跡は公園に変貌しているところが多く遺残が少なく案内板のみで地味な城跡でした。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十七弾:新潟県お城・城下町巡り観光 2018年6月16日-17日 甲信越地方の日本海に東西に細長く位置し、南北朝の内乱で、南朝の軍勢が力を持っていたが、足利尊氏は上杉謙顕を越後守護に投入し、南朝方を破った、やがて上杉謙信の登場で越後は統一され、関東や川中島など、各地へ勢力を広げようとする新潟県に足を運び、新潟県に点在する比較的マイナーなお城16か所 をお城10か所訪れました。 16日17:30伊丹空港出発。 18:35新潟空港到達、レンタカーで新発田方に向かう。 19:20新発田駅前のホテル到達後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 17日5:00レンタカーで出発。お城巡り。 金山城:金山城館遺跡は、奥山荘城館遺跡〔江上館跡・鳥坂城跡・倉田城跡・野中石塔婆群 ・小鷹宮境内地・韋駄天山遺跡・蔵王権現遺跡・黒川城跡・臭水遺跡・金山城館遺跡・坊城 館跡・古舘館跡の12地点〕の1つで、「願文山城跡」「館ノ内跡」「高館跡〔下ノ館跡〕 」「蝸牛山城跡」からなる城館遺跡である。奥山荘は現在の胎内市、新発田市に所在した近 衛家の中世荘園を云う。平安末期は城一族、鎌倉期以降は三浦和田一族〔中条氏、黒川氏、 金山氏ら〕が在地領主として支配した。大治年間(1126~1131年)、城氏の一族金 山氏〔前金山氏〕によって築かれたと云われる。建久年間(1190~1199年)、金山 氏が追放となり、代わって奥山荘地頭の三浦和田氏が入り、城郭の拡張整備を行い、南北朝 時代、中条政綱の分家金山氏〔本金山氏〕が整備完成させたと云う。1221年「承久の乱 」では、藤原信成の家人酒匂家賢らが願文山城に立て籠もったが、幕府軍の圧勝に終わった 。これを期に勃発したと伝わるが定かではない。その後、戦国末期まで金山氏が続き、15 98年上杉景勝会津移封に伴い、金山氏も移り、廃城になったとされる。 鳥坂城:吾妻鏡に登場する城氏が最後に籠った「鳥坂」に比定されている。 城氏は桓武平氏で秋田城介となった平繁成を祖とする。 その後、中条氏の所領となり、鳥坂城もこの中条氏の時代の遺構が残っている。 中条氏は相模国三浦和田一族で木曽義仲追討で功をあげ、奥山荘の地頭となり、中条氏を名乗った。 中条藤資は永正の乱で守護代長尾為景に属して、上杉方の本庄氏、色部氏と対立した。藤資の娘を娶り中条家を嗣いだ中条景泰は越中国魚津城の城番となり、織田氏に対抗したが柴田勝家に攻められ落城、討死した。 慶長3年(1598年)上杉景勝の会津移封に伴い、中条氏も会津に移り廃城となった。 江上城:建仁元年(1201年)越後の城氏が滅亡した後、治承・寿永の乱で功のあった和田義茂が奥山荘地頭となったのが始まりで、その惣領家である中条氏の館がこの江上館と考えられている。 中条氏は鳥坂城を詰城とし宝治元年(1247年)に鎌倉の三浦和田氏が滅亡した後も越後で勢力を持ち、建治3年(1277年)に中条、南条、黒川氏に分かれた。 中条氏は戦国時代には揚北衆の一員として上杉氏に従い、上杉氏の会津の転封によりこの地を後にした。 平林城:築城年代は定かではないが色部氏によって築かれた。 色部氏は桓武平氏秩父氏の支流で、富士川合戦で功をあげ小泉荘の地頭となり、越後国岩船郡色部条から色部氏を名乗った。 永正の乱では守護方につき、守護代長尾為景に対抗するが敗れ、後にそれに従った。 慶長3年(1598年)上杉景勝の会津移封に伴い、色部氏も金山城に移り廃城となった。 大葉沢城:築城年代は定かではないが鮎川氏によって築かれたと云われる。 鮎川氏は本庄城主本庄氏の庶流である。 天文8年(1539年)鮎川清長は、同族の小川長資とともに本庄城の本庄房長を攻めて出羽国へ追い落とすなど、その地位を高めたが、平林城主色部氏の仲介により和平となった。 永禄11年(1568年)房長の子、本庄繁長は甲斐の武田信玄と通じて上杉謙信に叛き挙兵した。鮎川清長は上杉謙信の要請を受けて本庄氏を攻めたが、本庄繁長もまた大葉沢城を攻めるなど激しく抵抗した。結局本庄氏は葦名盛氏の仲介で嫡子を人質として差し出すことで和議となった。 その後も鮎川氏が続いたが、慶長3年(1598年)上杉景勝の会津移封にともない、鮎川氏も会津に移り廃城となった。 津川城:築城年代は定かではない。建長4年(1252年)蘆名一門で金上氏の祖となる金上館主藤倉盛弘が築いたのが始まりとも云われるが定かではない。越後ではあるが、会津を拠点とした蘆名一門の金上氏が代々居城としており、江戸時代に入ってからも会津領と密接な関係が続いた。 応永26年(1419年)蘆名氏と一門で会津新宮城主新宮盛俊が対立して小河城で合戦しており、これが津川城とみられている。 永正7年(1510年)には越後守護代長尾為景が蘆名家臣松本源蔵の手引きで狐戻城を攻めたが、城主の金上盛信は城に籠もってこれを撃退している。 天正6年(1578年)御館の乱で、金上盛備は上杉三郎景虎を支援し、景勝方の水原氏や下条氏らを攻めた。また新発田重家の乱でも重家を支援している。金上盛備は蘆名氏の重臣として活躍したが、天正17年(1589年)摺上原の戦いで討死、蘆名氏もまた滅亡した。 天正18年(1590年)蒲生氏郷が会津に入部すると、その家臣北川平左衛門が城主となった。蒲生氏に代わって上杉景勝が会津に転封となると藤田信吉が津川城代となって一万五千石を領したが、後に出奔して徳川家康の元に逃れたため、鮎川帯刀が入った。 関ヶ原合戦の後、上杉景勝は会津から米沢へ転封となり、会津に蒲生秀行が入ると、その家臣岡重政が入った。寛永4年(1627年)蒲生氏が断絶となって加藤嘉明が会津に入部すると、幕府の命によって津川城は廃城、その後は津川代官所によって管理された。 本与板城:築城年代は定かではない。 越後守護上杉氏の家臣飯沼氏の代々の居城である。 永正11年(1514年)飯沼頼清は上杉房能と守護代長尾為景が対立すると、房能方に付き敗れて没落した。 その後、直江実綱が入部し後に与板城を築城し居城とした。 与板城:築城年代は定かではないが天正年間に直江氏によって築かれたと云われる。 本与板城飯沼氏が没落した後に入封した直江氏は、本与板城に入城したが後に与板城を築き居城とした。 上杉景勝が会津に移封となると、直江氏もそれに従い廃城となった。 長岡城:慶長10年(1605年)堀直寄によって築城がはじめられたが、完成したのは元和4年(1618年)で牧野忠成によるものである。 坂戸城主堀直寄は、蔵王堂城主鶴千代の後見人となって長岡城の築城をはじめたが、福島城主堀氏の家督相続に纏わる内紛で堀忠俊は改易となり、一族である堀直寄もその影響で信濃国飯山へ転封となった。 堀氏に代わって福島城に松平忠輝が入封すると家臣山田勝重が長岡城主となったが、元和2年(1616年)に忠輝もまた改易となる。再び堀直寄が入封するが、元和4年(1618年)直寄は越後国村上へ転封となった。 元和4年(1618年)越後国長峰より牧野忠成が入封し城を完成させた。 寛永11年(1634年)忠成の二男康成に一万石を分封して与板藩を立藩させ、以後代々牧野氏が続いた。 慶応4年(1868年)戊辰戦争が起こり、家老河井継之助はカトリング砲二門など大量の武器弾薬を購入して帰藩し、5月2日小千谷に陣を張った新政府軍の岩村精一郎と最後の談判が行われたが交渉は決裂し開戦となった。5月19日に長岡城は落城、その後一時長岡城を奪還したものの再び落城して、藩主は会津へ逃れた。 栖吉城:築城年代は定かではないが戦国時代に古志長尾氏によって築かれたと云われる。 古志長尾氏は越後国守護となった上杉房顕に従って越後に入部した長尾景恒が祖で、その子長尾景春が蔵王堂城を居城としていたが、後に栖吉城を築いて居城を移した。 古志長尾氏は長尾景信の時に全盛となり、永録2年(1599年)上杉謙信が上洛して帰国したことを祝う「侍衆御太刀之次第」に一門筆頭として名が記されている。この上洛の際に謙信は河田長親を見出して古志長尾氏を継承させて栖吉城となり、景信は上杉を名乗った。 天正6年(1578年)上杉謙信没後に起こった御館の乱では、上杉景信は上杉三郎景虎方となり府中の戦いで討死、天正8年(1580年)栖吉城は上杉景勝に攻められ落城した。 栃尾城:築城年代は定かではないが南北朝時代に芳賀氏によって築かれたと云われる。 芳賀禅可は宇都宮氏綱の後見として北朝方として戦い、宇都宮氏綱は上野国・越後国の守護職を得た。禅可の子高貞と高家は越後国守護代として越後に入部したが、貞治元年(1362年)に上杉房顕が関東管領となると、足利基氏は宇都宮氏綱から越後守護職を奪って上杉房顕に与える。これによって芳賀高貞・高家兄弟は上杉房顕と戦ったが敗れた。 天文12年(1543年)後に上杉謙信となる長尾景虎が中越地方の国人を統制するために、城主本庄実乃に迎えられた。中越を平定した景虎は天文19年(1550年)兄の晴景に代わって春日山城へ迎えられ長尾家の家督を相続した。 天正6年(1578年)上杉謙信没後に起こった御館の乱では、栃尾城主本庄秀綱は上杉三郎景虎方となり、上杉景勝に攻められ落城した。 慶長3年(1598年)上杉景勝が会津へ転封となると代わって入封した堀秀治の家臣神子田政友が一万石で城主となったが、慶長15年(1610年)堀氏が改易となると廃城となったという。 下倉山城:築城年代は定かではないが戦国時代に築かれたと云われる。 天文年間(1532年~1555年)頃の城主は福王寺氏が城主で、上条定憲が乱を起こした時には長尾為景方として戦った。 天正6年(1598年)上杉謙信没後に起こった御館の乱では、城主佐藤平左衛門は上杉景勝方となり、三郎景虎方の栃尾城主本庄秀綱らに攻められたが撃退した。 慶長3年(1598年)上杉景勝が会津へ転封となり、かわって堀秀治が入封すると小倉主膳正煕が八千石を領して城代となった。慶長5年(1600年)上杉景勝が越後の旧臣を扇動して一揆を起こすと一揆軍は下倉城に攻め寄せ、これに立ち向かった小倉正煕は討死したが、救援に駆けつけた堀直寄によって鎮圧された。 大井田城:築城年代は定かではないが南北朝時代に大井田氏によって築かれたと云われる。 大井田氏は新田氏の一族里見氏の流れを汲む一族で、南北朝時代は南朝方として活躍した。 大井田氏とその一族とされる中条氏は戦国時代も上杉氏の家臣として名前が残るという。 福島城:慶長12年(1607年)堀秀治によって築かれた。 慶長3年(1598年)上杉景勝が会津に移封となり替わって堀秀治が越前国北庄から四十五万石で入封した。 秀治は越後国一揆を鎮圧した後、新たに福島城を築城し春日山城を廃した。堀氏は秀治亡き後、僅か12歳の忠俊が継いだが後見人の堀賢物直政が亡くなると内紛が起こり、家康によって領地を没収され忠俊は鳥居忠政にお預けとなった。この後、越後国には松平忠輝が入封し忠輝は福島城を廃して高田城を築いた。 柿崎城:築城年代は定かではない。発掘調査によって鎌倉時代末期から室町時代前期までの遺物が確認されている。室町時代後期には上杉謙信の重臣として知られる柿崎和泉守景家の居館であったと考えられ、猿毛城が詰城であったと云われる。 北条城:築城年代は定かではないが室町時代に北条氏によって築かれた。 北条氏(きたじょう)は大江広元を祖とする毛利氏一族で安芸国毛利氏と同族である。 天文23年(1554年)北条高広は武田信玄に内応したがそれを知った上杉謙信によって攻撃され降伏し許された。 謙信亡き後の御館の乱では景虎方に付き坂戸城を攻撃した。 北条景広は御館で景勝方の攻撃を受け討死するが高広は後に武田勝頼の斡旋で上杉家に復属した。 16:00終了、新潟空港に向かう。 17:40新潟空港到達。 19:05新潟空港出発。 20:20伊丹空港到達。 今回の旅行、甲信越地方の日本海に東西に細長く位置する新潟県に足を運び新潟県に点在する比較的マイナーなお城16か所お訪れ楽しめました。 比較的案内板がしっかりしており、城跡は史跡公園に変貌しているところも多く、又車が少なく、信号も少ない、真っ直ぐな広い道、田園風景を見ながらドライブ観光、渋滞なくストレス感じなく楽しめました。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十六弾:神奈川県お城・城下町巡り観光 2018年6月9日-10日 関東地方に位置し相模国と武蔵国という歴史的に極めて重要な土地を含み、鎌倉幕府はもとより、戦国時代も小田原の北条氏が強烈な存在感を示し、古都鎌倉、小田原城など、歴史散策の見どころが多数ある神奈川県に足を運び、神奈川県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 9日 13:50新大阪新幹線のぞみで出発 16:35東京駅到達、タクシーで東京プリンスホテルに向かう。 16:50東京プリンスホテル到達。 17:00講演会出席。 19:30懇親会。 21:30就寝。 10日7:00タクシーで東京駅向かう。 7:15東京駅レンタカーで出発、お城巡り。 荻野山中藩陣屋:天明3年(1783年)大久保教翅によって築かれた。 荻野山中藩は小田原藩大久保氏の分家で、大久保忠朝の子教寛が徳川綱吉の小姓組番頭に取り立てられ、そこから出世して一万一千石となって駿河国松長藩として大名に列したことに始まる。 松長藩大久保氏の五代が教翅で、この教翅によって相模国愛甲郡中荻野へ陣屋が移され荻野山中藩となり、一万三千石を領した。荻野山中藩は以降、教孝、教義と続いて明治に至る。 小沢城:築城年代は定かではないが金子掃部助によって築かれたと云われる。 金子掃部助は文明9年(1477年)長尾景春の乱に呼応して小沢城に立て籠もった。刻を同じく蜂起した溝呂木城と小磯城は三浦氏らの相模勢が押し寄せるとすぐに自落したが、この小沢城は容易に落城せず二ヶ月ほど持ちこたえ、一度は落城して逃亡したものの再び立て籠もり、翌年小机城が落城するまで持ちこたえたという。 津久井城:築城年代は定かではない。鎌倉時代に筑井太郎次郎義胤が宝ヶ城に築いたのが始まりとの伝承がある。文献に登場するのは戦国時代からで、大永5年(1525年)に武田氏と小田原北条氏が戦っている。 戦国時代には内藤氏が城主で山内上杉氏の家臣であったが、後に小田原北条氏に属して「津久井衆」と呼ばれた。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐では、徳川家康の家臣本田忠勝、平岩近吉らによって攻め落とされた。 岡崎城:築城年代は定かではない。 悪四郎と称される岡崎義実が岡崎城を築き居城としたと云われるが、現地の案内板を読むと、それは日本城郭体系に載る「岡崎南部方形囲郭群」を指しているようである。 無量寺周辺を縄張とする岡崎城は三浦道寸で、伊勢宗瑞と長年に渡って争ったが、永正9年(1512年)伊勢宗瑞の猛攻にあって落城した。 今井陣場:天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原攻めで徳川家康が布陣した場所である。 石垣山城:天正18年(1590年)豊臣秀吉によって築かれた。 天正18年(1590年)秀吉は小田原北条氏の討伐を開始し、伊豆国山中城などを抜いて早雲寺に本陣を構えた。秀吉は石垣山へ登って検分を済ませると築城を開始した。突貫工事で築城が行われ、完成すると小田原城側の樹木を伐採して、さも一夜にして城が築かれたように見せ、北条方の度肝を抜いた。これが一夜城と呼ばれる由縁である。 北条氏は一夜城が完成すると間もなく降伏し、北条氏政・氏照らは切腹、北条氏直・氏規らは高野山へと送られた。 土肥城:平安時代末期に土肥氏の城と伝えられる。 現在の遺構は戦国時代に小田原北条氏によるものと推測されている。 鷹ノ巣城:関東へ行くには、足柄峠を越える道と箱根を越える道が存在し足柄峠への道には足柄城をそして箱根には鷹之巣城をおいた。 海抜800メートル以上の所にある。箱根などの城は番城(本城の直属の城で城主をおかないこと)であり、鷹之巣城もその一つだった。 天正18年(1590年)の小田原征伐においては徳川家康に攻められ3月29日に落城しその後家康は本陣としたが、今井陣屋に移ったことで廃城になった。 足柄城:足柄城(あしがらじょう)は、静岡県と神奈川県の県境である「足柄峠」付近にある北条家が築城した城です。 最初は小田原城主・北条氏綱が1536年に足柄城を築城したようですが、1555年には北条氏康が、三田郷(厚木市)の百姓に命じて、足柄城改修の普請人足を命じた古文書も発見されています。 更に、甲斐の武田信玄と手切れとなると、足柄古道の防衛が重要となり、1569年から1571年に掛けても石切衆十人を動員して大規模な改修を行っています。 1571年、武田勢によって駿河・深沢城が陥落すると北条綱成が足柄城へ退却したのち、玉縄城まで撤退しました。 河村城:築城年代は定かではないが南北朝時代に河村秀高によって築かれたと云われる。 文和元年・正平7年(1352年)南朝方の河村一族は、新田義興等の軍勢とともに河村城に籠城して、北朝方の畠山国清等と対峙した。城は難攻不落であったが、翌年南原の戦いで南朝方は惨敗を喫して河村一族の多くが討死し、新田義興は越後国へ逃れた。 戦国時代末期には小田原北条氏の属城となっていたが、小田原征伐によって北条氏が滅亡すると廃城となった。 16:00終了、東京駅に向かう。 17:30東京駅到達。 18:00東京駅新幹線のぞみで出発 20:37新大阪駅到達。 今回の旅行関東地方の神奈川県に足を運び、神奈川県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れ楽しみました。 平城は城址公園に変貌、山城は案内板のみで地味でした。 今回も地味な城跡巡りでした。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十五弾:茨城県お城・城下町巡り観光 2018年6月2日-3日 関東地方の北東部に位置し、南北朝の内乱で、常陸国も2つの勢力に分かれ、激しく火花を散らし、この争乱で北朝方の佐竹氏が発展し、文禄4年の常陸統一につながって行く、関ケ原後、石田三成に協力した佐竹氏は、秋田に国替となった茨城県に足を運び茨城県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 2日13:50新大阪駅新幹線のぞみで出発 16:30東京駅到達、タクシーで東京タワーの近くのホテルに向かう。 16:45ホテル到達。 17:00講演会出席。 19:30講演会終了。 20:00懇親会。 21:30懇親会終了、就寝。 3日7:30タクシーで東京駅八重洲口に向かう。 8:00八重洲口でレンタカーで出発、城めぐり。 守谷城:築城年代は定かではないが相馬氏によって築かれたと云われる。 相馬氏は千葉氏の一族で千葉常胤の子師常が相馬御厨を治めて相馬氏を称した事に始まる。江戸時代に陸奥相馬中村藩となった相馬氏もこの一族である。 相馬氏は大永5年(1525年)には相馬因幡守が守谷城を居城としていたことが確認されている。戦国時代には古河公方に従い梁田氏の配下となっていたが、小田原北条氏の勢力が伸びてくると梁田氏は北条氏に降り、このとき守谷城は北条氏によって接収された。北条氏は永禄11年(1568年)に守谷城を改修している。当初は古河公方足利義氏の御座所となるような話もあったようであるが、結局実現しなかった。天正18年(1590年)北条氏は豊臣秀吉によって滅ぼされ相馬氏もまた没落した。 北条氏に変わって徳川家康が関東に入部するとその家臣菅沼(土岐)定政が一万石を領して守谷城主となった。元和3年(1617年)土岐定義のとき摂津国高槻城に転封となり、一時幕府直轄領となったが、元和5年(1619年)定義が没して土岐頼行が家督を継ぐと幼小であったことから一万石に減封され守谷藩へと移された。寛永5年(1628年)土岐頼行は出羽国上山へ転封となり廃城となった。 牛久城:築城年代は定かではないが戦国時代に岡見氏によって築かれたと云われる。 岡見氏は小田氏の一族で常陸国河内郡岡見郷発祥とされ、南北朝時代頃に分流したと考えられている。 岡見氏は代々小田氏に従っており、永禄12年(1569年)手這坂の合戦では岡見山城守も出陣して討死してる。手這坂の合戦で大敗した小田氏は、天正元年(1573年)頃には佐竹氏に臣従したが、岡見氏はその後も独立した勢力を維持している。 小田氏の勢力が衰退し、佐竹氏側の下妻城主多賀谷重経が勢力を拡大してくると、岡見氏はこれに対抗することとなるが、元亀元年(1570年)には谷田部城が落城、天正8年(1580年)には一時谷田部城を取り戻すが、再び攻め取られ、天正15年(1587年)には牛久城主岡見治家の兄宗治の居城である足高城も落城した。こうした情勢のなか、岡見氏は小田原北条氏に支援を要請し、次第にその支配下に属していくようになる。 小田原北条氏は佐竹領に隣接する牛久城を重要視し、天正15年(1587年)頃から下総国小金城主高城氏、下総国布川城主豊島氏、上総国坂田城主井田氏など近隣の国人たちに交代で牛久城を守るよう命じており、牛久番と呼ばれていた。 天正18年(1590年)秀吉による小田原征伐により岡見氏は北条氏とともに滅亡した。 その後は、由良国繁が上野国桐生城から五千四百石余りで牛久城に入った。関ヶ原合戦で国繁は江戸城の守備を命ぜられ、その恩賞として千六百石が加増され七千石の大身旗本となった。しかし、元和7(1621年)由良貞繁が嗣子なく没すると、弟忠繁が家督相続を許されたものの、家禄は千石に減封された。この元和7年(1621年)に廃城になったとされる。 木原城:築城年代は定かではない。 永禄5年(1562年)には江戸崎城主土岐氏の家臣近藤薩摩守が木原の地に取り立てられており、この頃には木原城が築かれていたといわれる。 軍記物などでは天正2年(1574年)に小田氏の家臣江戸崎監物が佐竹氏に寝返り、木原城は攻められて落城、天正11年(1583年)には葦名盛重など佐竹軍によって攻められ落城、天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐で木原城主は江戸崎城とともに北条方となり落城と三度落城しているが、「図説 茨城の城郭」によれば、発掘調査では焼土や土塁の作り直しなど激しい戦闘の痕跡は確認されていないという。また同書では、土岐氏あるいはその家臣である近藤氏といった小勢力が、現状のような巨大な城郭を築いた背景として、永禄6年(1563年)に土岐氏と小田原北条氏が同盟関係となり、天正元年(1573年)に佐竹氏が小田氏の支城である宍倉城や戸崎城を攻め落とし、土岐氏の勢力範囲と隣接するにあたって北条氏が土岐氏を支援した結果ではないかと推測している。 島崎城:築城年代は定かではないが島崎氏によって築かれた。 島崎氏は大掾氏の庶流行方氏の一族で、行方景幹の次男高幹二郎が行方郡嶋崎に住んで島崎氏を称した事に始まる。 大永2年(1522年)島崎利幹は同族の長山城主長山幹綱を攻めて自刃させ、天文5年(1536年)にも玉造宗幹を攻め、天正12年(1584年)には麻生城主麻生之幹を攻めてこれを滅ぼすなど、南方三十三館と称された諸豪族の筆頭となった。 天正19年(1591年)佐竹義宣の命によって、島崎安定など南方三十三館の城主は謀殺され島崎氏は滅亡した。 鹿島城:養和元年(1181年)鹿島政幹によって築かれたと云われる。 鹿島氏は常陸大掾氏一族の吉田氏庶流で、吉田清幹の子が鹿島三郎成幹を名乗り粟生城に居たが、その子政幹が吉岡城を築いて移ったという。以後代々鹿島氏の居城となったが、天正19年(1591年)佐竹義宣の「南方三十三館の仕置」によって鹿島晴房は常陸太田城にて謀殺され鹿島氏は滅亡した。 土浦城:築城年代は定かではないが永享年間(1429年~1441年)に(今泉)若泉三郎によって築かれたと云われる。また、平安時代に平将門によって砦が築かれたとの伝承も残る。 永正13年(1516年)若泉五郎左衛門が城主の時、小田氏の家臣菅谷勝貞によって攻められ、この後は小田氏の家臣菅谷氏の居城となった。 小田氏は小田氏治の頃、佐竹氏に小田城を奪われ、土浦城へ逃れて勢力の回復をはかるが、天正11年(1583年)佐竹氏の軍門に降った。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐の後に関東に入部した徳川家康は、結城城に結城秀を置き、土浦を支配された。慶長6年(1601年)結城秀康は越前国北庄に転封となった。 慶長6年(1601年)下総国布川より(藤井)松平信一が三万五千石で入封、元和3年(1617年)信吉の時、上野国高崎へ転封。 ・元和4年(1618年)上野国白井より西尾忠永が二万石で入封、慶安2年(1649年)忠昭の時、駿河国田中へ転封。 ・慶安2年(1649年)下野国鹿沼より朽木稙綱が三万石で入封、寛文9年(1669年)稙昌の時、丹波国福知山へ転封。 ・寛文9年(1669年)常陸国宍戸より土屋数直が四万五千石で入封、天和元年(1681年)政直の時、駿河国田中へ転封。 ・天和2年(1682年)武蔵国より(大河内)松平信興が二万二千石で入封、貞享4年(1687年)大坂城代として転封。 ・貞享4年(1687年)駿河国田中より土屋政直が六万五千石で入封、以後明治に至る。 小田城:築城年代は定かではないが鎌倉時代末期に八田知家によって築かれたと云われる。 八田氏は常陸国久慈郡八田発祥で宇都宮宗綱の子知家が八田氏を名乗ったことに始まるが、八田知家は小田氏の祖となり、小田城は小田氏累代の居城となった。 南北朝時代の城主は小田治久で、暦応元年・延元3年(1338年)北畠親房は吉野から海路常陸国へ入り神宮寺城に籠ったが、佐竹氏に追われ、阿波崎城に逃れるも再び佐竹氏に追われ小田城に入った。 暦応4年・興国2年(1341年)足利尊氏が派遣した高師冬は小田城を攻めたてるが容易に落城しなかった。しかし、小田治久は高師冬の和平交渉に応じて小田城を開城し、北畠親房は関城へ逃れた。 戦国時代末期の城主小田氏治は、拡大する小田原北条氏と越後上杉氏、またそれに対抗する佐竹・多賀谷・結城などの狭間にたたされ、幾度と無く小田城を奪われては、土浦城へ退き、また小田城を奪い返しては奪われることを繰り返していた。永禄12年(1569年)手這坂の合戦で大敗を喫し、さらに真壁軍に小田城へ先回りされ奪われた為、氏治は土浦城へ退き、以後小田城へ帰参することはなかった。 久下田城:天慶3年(940年)藤原秀郷が築いたのが始まりとされる。 藤原秀郷は平将門がおこした承平天慶の乱を討伐するために、上館(久下田城)・中館(伊佐城)・下館(下館城)を築いたという。 戦国時代になり下館城主水谷正村が宇都宮氏に対する備えとして久下田城を築いた。元亀元年(1570年)正村は家督を弟勝俊に譲り、隠居城としてこの久下田城へ移った。元和の一国一城令により廃城となった。 結城城:治承年間(1177年~1180年)に結城朝光によって築かれたと云われるが定かではない。 結城氏は小山政光の四男で母は源頼朝の乳母寒河尼という。十四歳の時に武蔵隅田宿で陣を張っていた源頼朝に参見してその場で元服し、「朝」の字を賜わり朝光と名乗った。その後、下総国結城郡の地頭職を得て築いたのが結城城の始まりとされる。 16代結城政勝の時には下妻・下館・長沼・小山などに勢力を広げて戦国大名化する。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐には結城晴朝がいち早く参陣し、十万石の安堵を得るとともに、秀吉の養子となっていた徳川家康の二男秀康を養子に迎え、18代結城秀康となった。 慶長6年(1601年)結城秀康は越前国福井六十七万石に転封となって結城城は廃城となり、その後は天領となった。元禄13年(1700年)水野勝長が能登国西谷より一万石で入封。元禄16年(1703年)廃城となっていた結城城を再築して居城とし、以後明治に至る。 古河城:築城年代は定かではないか鎌倉時代に下河部行平によって築かれたと云われる。 下河部氏は小山政光の弟行義が下河部氏を名乗った事に始まり、その子行平が城を築いたという。 関東公方足利成氏が関東管領上杉憲忠を謀殺したことがきっかけとなって享徳の乱が勃発すると、室町幕府も上杉方を指示し、駿河守護今川氏によって鎌倉は占拠され、成氏は古河公方館へ身を寄せる。これによって古河公方と呼ばれることとなり、成氏は後に修築した古河城へと入り、代々の御座所となった。 今回の旅行、関東地方の茨城県に足を運び、茨城県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れ楽しみました。 お城が城址公園に変貌しているところが多く、散策できました。 今回ほとんどが平城でしたが地味な城跡が多いが場所の確認は容易でした。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十四弾:埼玉県お城・城下町巡り観光 2018年5月26日-27日 関東地方の武蔵野国、古くから武士団の力が強く、平安後期以降の館が多く残り、鎌倉幕府の成立に尽力した武士たちは、館からより強固な城に拠点を移したが、やがて関東に転封された徳川家康によって多くが廃城となった埼玉県に足を運び埼玉県に点在する比較的マイナーなお城9か所を訪れました。 26日16:20新幹線のぞみで出発 18:53東京駅到達、地下鉄丸ノ内線で池袋経由、東武東上線で川越下車。 20:20川越駅付近のホテル到着後、?華街を散策し食事を済ませて就寝。 27日8:00レンタカーで出発、お城巡り。 菅谷城:築城年代は定かではないが鎌倉時代に畠山重忠によって築かれたと云われる。 畠山氏は秩父重弘の子畠山重能が武蔵国男衾郡畠山郷に住んで畠山氏を称した事に始まり、重能の二男が畠山重忠である。 畠山重綱は源頼朝が挙兵したときは平家方として三浦氏を攻めたが、やがて源頼朝に従い頼朝の鎌倉入りや富士川の戦い、奥州合戦などで先陣を務め重用された。しかし、頼朝没後の元久2年(1205年)「鎌倉に異変あり」との急報でわずかな手勢を率いて菅谷館を出発した重忠は、鎌倉幕府の実権を握った北条氏によって武蔵国二俣川で大軍に囲まれ討死した。 長享2年(1488年)には扇谷上杉氏と山内上杉氏によって、近くの須賀谷原で合戦が行われ、このときには菅谷城が築かれていたと考えられている。 その後の動向は定かではないが、太田氏が岩槻城へ移ったあとに、小泉掃部助が居城したと伝えられるのみである。 小倉城:詳細不明。 長享4年(1488年)には扇谷上杉氏と山内上杉氏によって近くの須賀谷原で合戦が行われており、近くの平沢寺に山内上杉方の陣が置かれていたが、このときに小倉城が築かれていたかどうかは定かではない。 城主は詳らかではないが、北条氏重の家臣遠山光景、松山城主の上田氏が城主として伝えられている。居館があったとされる東麓の大福寺には「遠山衛門大夫藤原光景室葦園位牌」があり、城主遠山氏室の位牌と伝えられている。 杉山城:築城年代は定かではない。一説に松山城主上田氏の家臣杉山(庄)主水が城主であったと伝えられる。 歴史については詳らかではないが、近年の発掘調査で出土遺物は十五世紀末から十六世紀前葉の年代で、長享年間(1487年~1489年)の扇谷上杉氏と山内上杉氏の長享の大乱のあと、山内上杉氏が扇谷上杉氏に対抗するために築いたものと考えられている 。 山田城:山田城跡は、城跡についての史料は全く無く、江戸時代終り頃に編纂された地誌『新記』の比企郡山川村の条にも見い出すことはできない。地元の伝承では、忍城(現行田市所在)主の成田氏の臣、贄田氏の居城であるとか松山城の出城であるとか伝えられているがはっきりしたことはわかっていない。 忍城:延徳2年(1490年)成田親泰によって築かれた。 天文22年(1555年)北条氏康によって攻められたが、これを退けた。 永禄2年(1559年)長尾景虎が関東に進出、景虎は容易に落城しないことを察知し城下を焼き払った。 これに対して成田長泰は末子を人質として景虎に差し出し、その配下に降った。 翌永禄3年(1560年)再び長尾景虎が関東に進出、鶴岡八幡宮にて上杉憲政から関東管領を譲り受け、上杉政虎と名乗った。 この席で成田長泰は、政虎に辱めを受け忍城に引き上げ、上杉氏に叛き北条氏に身を寄せた。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐では、石田三成等が押し寄せたが攻めあぐねた。 三成は羽柴秀吉の備中国高松城の水攻めに倣い、堤防を築いて水攻めを決行した。しかし、堤防は崩れ忍城は落城せず、開城したのは小田原城が降った後であった。 徳川家康が関東に入部すると、松平家忠が一万石、その後四男忠吉が十万石で入部した。 ・慶長5年(1600年)松平忠吉は尾張国清州に五十二万石で転封 ・寛永3年(1626年)深谷より酒井忠勝が五万石で入封、寛永4年(1627年)川越へ転封。 ・寛永10年(1633年)相模より松平信綱が三万石で入封。 ・寛永16年(1639年)下野国壬生より阿部忠秋が五万石で入封、元禄7年(1694年)正武の時、加増され十万石となるが、文政6年(1823年)陸奥国白河へ転封。 ・文政6年(1823年)伊勢国桑名より(奥平)松平忠堯がから十万石で入封、以後4代続き明治に至る。 深谷城:康正2年(1456年)に上杉房憲によって築かれたと云われるが定かではない。 深谷上杉氏は庁鼻和城を居城としていたが、憲国の時に深谷城に居城を移した。 深谷上杉氏は関東に勢力をのばす小田原北条氏と敵対したが、天正元年(1573年)上杉憲盛の時、北条氏に降った。 天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原征伐では城主上杉氏憲は小田原城に詰めていたため不在で、重臣秋元長朝・杉田因幡が守備していたが落城寸前となり開城した。 徳川家康が関東に入部すると(長沢)松平康直が三河国長沢から一万石で入封する。康直が没すると家康の子松千代が長沢松平氏を継いだが夭折し、忠輝が継いだ。 ・慶長7年(1602年)忠輝が下総国佐倉に転封 ・慶長15年(1610年)(桜井)松平忠重が八千石で入封するが、元和8年(1622年)上総国佐貫へ転封 ・元和8年(1622年)酒井忠勝が下総国から一万石に加増され入封、その後三万石、寛永3年(1626年)更に五万石に加増となり忍城へ移封となり廃城となった。 花園城:築城年代は定かではないが平安時代末期に藤田政行によって築かれたと云われる。藤田氏代々の居城で、藤田氏は武蔵七党の一つ猪俣党で武蔵国榛沢郡藤田郷を発祥とする。 室町時代は山内上杉氏に属していたが、小田原北条氏が勢力をのばすとそれに従い、北条氏康の三男氏邦を養子に向かえ用土城に隠棲し用土氏を名乗った。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐軍によって攻められ落城した。 天神山城:築城年代は定かではないが藤田康邦によって築かれたと云われる。 藤田氏は武蔵七党の一つ猪俣党で武蔵国榛沢郡藤田郷を発祥とする。 室町時代は山内上杉氏に属していたが、小田原北条氏が勢力をのばすとそれに従い、北条氏康の三男氏邦を養子に向かえ隠棲した。氏邦は天神山城を居城としていたが、後に鉢形城に居城を移す。 天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐軍が鉢形城を落とすと開城した。 千馬山城:築城年代は定かではないが用土新左衛門によって築かれたと云われる。 用土氏は天文15年(1546年)藤田康邦は小田原北条氏に降って四男氏邦を養子に迎えて家督を譲った。この康邦が用土氏と名乗りを変えているが、千馬山城の用土新左衛門は藤田氏の分家筋の用土氏と推測されているようである。 上杉謙信に呼応して高松城に籠城していた秩父衆が北条氏に降ると、北条氏邦は千馬山城の用土業国と相談して人質を出すように指示している。 16:20終了。 17:00川越駅東武東上線で出発、池袋で地下鉄丸ノ内線で東京に向かう。 18:10東京駅到達。 18:20東京駅新幹線のぞみで出発 20:50新大阪駅到達。 今回の旅行、関東地方の埼玉県に足を運び埼玉県に点在する比較的マイナーなお城9か所を訪れ楽しみました。平城はほとんどが城址公園に変貌し整備されていましたが、山城は確認が難しく、時間がかかり、案内板のみの城跡も多かったです。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十三弾:山梨県お城・城下町巡り観光 2018年5月19日-20日 南アルプスをはじめ、多くの山々が自然の障壁となり、他国と交戦することは珍しく、安定した時代が長く続いたが、武田氏滅亡後に起きた天正壬午の乱では、甲斐も大規模な戦闘舞台となった山梨県に足を運び山梨県に点在する比較的マイナーなお城10か所を訪れました。 19日15:43新大阪新幹線ひかりで出発 17:55三島駅到達、レンタカーで甲府方面に向かう。 20:30甲府市内のホテル到着後周辺を散策し食事を済ませて就寝。 20日7:30レンタカーで出発、お城巡り。 勝山城:築城年代は定かではない。 永正年間(1504年~1521年)に武田信繩の異母弟油川彦八郎信忠が籠もり、武田氏の家督を巡って信繩と争った。 永正5年(1508年)武田信虎のときに油川氏が滅亡して信虎が甲斐を平定するが、永正12年(1515年)には大井信達が反乱を起こし、これに呼応した駿河の今川氏の軍勢が勝山城に入っている。 大永元年(1521年)今川氏の武将福島正成が一万五千の軍勢を率いて甲斐へ侵攻、勝山城へ移り布陣したが、信虎はこの軍勢を撃退した。 天正10年(1582年)天正壬午の乱では徳川家康の軍勢が右左口から侵攻して勝山城を占拠し、修築している。 躑躅ヶ崎館:永正16年(1519年)武田信虎によって築かれた。信虎の時代に石和から躑躅ヶ崎に館を移し、甲斐守護の館として政治の中心地となった。 武田氏は武田信玄の時代に甲斐・信濃を中心に勢力を拡げたが、武田勝頼の時代に織田信長・徳川家康連合軍と長篠で戦って大敗北を喫し、天正9年(1581年)に新府城を築いて居城を移したものの、天正10年(1582年)には織田信長の軍勢によって攻められ滅亡した。 武田氏が滅亡すると甲斐には信長の武将川尻秀隆が入部したが、本能寺の変が起こると蜂起した甲斐国人一揆によって討たれてしまう。空白となった旧武田領を巡り、徳川氏と北条氏が戦った(天正壬午の乱)。この戦いで甲斐は徳川家康の所領となり、平岩親吉が入った。しかし、徳川家康もまた関東へ移封となり、豊臣秀吉の家臣羽柴秀勝、加藤光泰、浅野長政と次々と領主が代わっていく。この間に甲府城が築かれ、政治の中心も躑躅ヶ崎から甲府城へと移り躑躅ヶ崎は廃城となった。 要害城:永正17年(1520年)武田信虎によって築かれたと云われる。 信虎は永正16年(1519年)石和から躑躅ヶ崎館に居城を移し、翌年詰の城として要害山城を築いた。 大永元年(1521年)今川氏の部将福島正成が甲斐国に侵攻する。このとき信虎の正室大井の方は懐妊中で、躑躅ヶ崎館を離れ要害山城に籠った。この時生まれたのが武田晴信で後の信玄である。 天正3年(1575年)長篠合戦で大敗した武田勝頼は、翌年要害山城の修築を開始する。 しかし、天正9年(1580年)方針を転換して新たに新府城を築いた。 武田氏滅亡後も改修し維持されたが慶長5年(1600年)廃城となった。 於曾屋敷:逐次幼年代は定かでは内が於曾氏によって築かれたと云われる。 於曾氏は古代の豪族三枝氏の支族であったが、応保2年(1162年)の八代荘を巡る争いで没落し、その後は加賀美遠光の四男と五男が於曾に入って加賀美氏系の於曾氏が出てくる。 於曾氏は武田信玄の時代には於曾左京亮信安が一族の板垣氏の名跡を継いでいる。 連方屋敷:連方屋敷は東山梨駅の東にあり、一辺約100m程のやや不整形な方形の区画となっている。現在は県指定史跡となっているが、内部は畑や民家もある。 ほぼ全周を土塁が巡っているが、北東や南の一部は土塁が欠損している。堀は北から西に掛けて良く残っている。入口は南の道路に面して案内板がある。 勝沼氏館:築城年代は定かではないが勝沼氏によって築かれた。 勝沼氏は甲斐国山梨郡勝沼郷発祥で、武田信縄の子で武田信虎の弟である次郎五郎信友が勝沼に住んで勝沼氏を名乗ったことに始まる。 天文4年(1535年)勝沼信友は北条氏綱との合戦で敗北して討死した。 跡を継いだ嫡男信元は永禄3年(1560年)逆心の企ありとされ、武田信玄によって成敗された。 岩殿城:築城年代は定かではない。 また、築城者に関しても武田氏とも小山田氏ともいわれているが定かではない。 天正10年(1582年)新府城にいた武田勝頼は、織田氏の進軍に対して、小山田信茂の進言により新府城に火をかけ、岩殿城を目指して退去した。 しかし、小山田信茂は勝頼を受け入れず、勝頼は天目山で自刃、甲斐国武田氏の嫡流は滅亡した。 駒宮城:駒宮城はさして大きな城郭ではないが、急峻な山上にあり、明瞭な堀切と城塁を有しているので、そこそこの要害であったと思われる。岩殿山城の有力支城の1つだったと見るべき城郭である。 谷村陣屋:元禄17年(1704年)谷村藩主秋元喬知(朝)が武蔵国川越に転封となり、谷村藩は廃藩となって宝永2年(1705年)天領となった。 この都留郡の幕府直轄地を管轄したのが谷村陣屋である。 御坂城:天正10年(1582年)北条氏によって築かれたと云われる。ただし、これ以前に武田氏によって烽火台のような施設があったとも云われる。 天正10年(1582年)武田氏は織田信長によって攻め滅ぼされ、織田の武将河尻秀隆が甲斐の大半を統治した。しかしそれもわずかな期間で、織田信長が本能寺の変で倒れると国一揆が起こり河尻秀隆は討死して甲斐は空白地となった。この武田氏の旧領を巡って徳川氏と北条氏が争うこととなる。北条方は北条左衛門が御坂城に陣取りると、徳川方の鳥居彦左衛門が小山城に陣取って対峙し、御坂の黒駒で合戦となると徳川が勝利して北条は御坂城へ退いた。その後、北条氏と徳川氏は和睦となり、御坂城も廃城となった。 16:00終了、三島駅に向かう。 17:30三島駅到達。 17:48三島駅新幹線ひかりで出発。 20:00新大阪駅到達。 今回の旅行、山梨県に点在する比較的マイナーなお城10か所をおとずれ楽しみました。 館と名の付く城跡は公園等で整備されていましたが、山城は今回も地味で探すのが一苦労でした。 |

|

||||||||

| 飛行機で国内&海外の観光地巡り第四百三十二弾:広島県お城・城下町巡り観光 2018年5月12日-13日 中国地方に位置し毛利元就が厳島の戦いで陶晴賢を破ったことをきっかけに、中国地方に巨大な勢力が展開され、山陰を抑えた吉川元春、山陽を治めた小早川隆景による毛利両川体制が支配力の拡大に大きく寄与した広島県に足を運び、広島県に点在する比較的マイナーなお城12か所を訪れました。 12日19:08新大阪新幹線さくらで出発 20:14福島駅到達、駅前のホテル到着後?華街を散策し食事を済ませて就寝。 13日8:00レンタカーで出発、お城巡り。 福山城:築城年代は定かではないが柚谷新三郎元家(湯谷又八郎久豊)によって築かれたと云われる。 萩原城の支城として築いたもので、元家の子である湯谷又左衛門実義に守らせた。 永禄12年(1569年)毛利隆元を毒殺した疑いで和智誠春と柚谷元家は厳島に幽閉され、誅殺された。これによって毛利の追討軍が和智氏の城へと向かうとの知らせを受け、福山城では湯谷実義が家臣二十八名とともに自刃して一戦も交えることなく落城したという。 甲山城:築城年代は定かではないが元享年間(1321年~1324年)頃に山内通資によって築かれたと云われる。 山内氏は始め蔀山城を居城としていたがこれを弟通俊に譲って新たに甲山城を築いて移った。 山内氏は始め比叡尾山城の三吉氏、南天山城の和智氏、大富山城の久代宮氏らと所領の争奪を繰り広げていた。周防国大内氏の勢力が備後に及ぶと大内氏に従ったが、出雲の尼子氏の勢力が増すと尼子氏に属するようになった。 天文9年(1540年)尼子氏が毛利元就の郡山城を攻めると、山内氏はこれに参戦したが尼子氏は敗れた。天文11年(1542年)には逆に大内義隆が尼子氏の月山富田城を攻めたが、このときは大内方として参戦するも、尼子方に寝返り大内氏の大敗となった。 その後、山内氏は毛利に従うようになり、関ヶ原合戦の後は防長二カ国に減封となった毛利氏に従い長門へ移り廃城となった。 蔀山城:正和5年(1316年)山内通資によって築かれたと云われる。 山内氏は相模国鎌倉郡山内荘発祥で源頼朝に従って功を挙げ備後国比婆郡地毘荘の地頭職を得た。 正和5年(1316年)山内首藤家の惣領通資が備後に下向して蔀山城を築き本拠とした。元享年間(1321年~1324年)に通資は甲山城へ居城を移し、蔀山城は弟の五郎通俊に譲られた。通俊は多賀山氏を称し、多賀山内首藤家として代々蔀山城を居城とする。 大永6年(1526年)多賀山通続のとき、尼子氏から大内氏に鞍替えしたことから尼子氏によって攻められ、享禄2年(1529年)落城した。その後、安芸の毛利元就に従っていたが、天正19年(1591年)多賀山通信のとき毛利輝元によって改易となり、児玉与三郎が城主となった。 五龍城:築城時期に関しては諸説あるが南北町時代に宍戸朝家によって築かれたと云われる。 宍戸氏は源頼朝に仕えた八田知家を祖とする。八田宗綱の女八田局は源義朝の妾となって知家を産んだが、平治の乱によって義朝が誅せられると知家は八田局に抱かれて八田宗綱の元に走り宗綱の猶子として育った。 八田知家の四男家政が常陸国宍戸を領して宍戸氏を名乗り、安芸国高田郡も領した。元弘3年(1333年)知時の子朝家は足利尊氏に従って六波羅を攻め、その功によって安芸国甲立荘を賜わり、建武元年(1334年)甲立に下向し、はじめ柳ヶ城を居城としたが、後に五龍城を築いて移った。 宍戸氏は五龍城を本拠として次第に勢力を広げ郡山城の毛利氏とも争ったが、毛利元就の長女五龍姫が宍戸隆家と婚姻することで和睦した。以後、宍戸氏は毛利一門の筆頭として毛利氏の勢力拡大に貢献し、関ヶ原合戦後に防長二ヶ国に減封となった後は、周防国佐波郡右田へ移り、後に熊毛郡三丘で一万千三百石余りを領した。 猿掛城:築城年代は定かではないが南北朝時代に高橋氏によって築かれたと云われる。 高橋氏は石見国を本拠とした一族で、その勢力は石見のみならず安芸へも及んでおり、その一族が居城した。 大永5年(1525年)高橋大九郎統種の代に内訌が起こると、五龍城主宍戸元源によって攻められ猪掛城は落城した。 鈴尾城:永徳元年・弘和元年(1381年)福原広世によって築かれたと云われる。 福原氏(ふくばら)は大江広元の次男長井時広を祖とする。応安元年(1371年)長井貞広は毛利元春の五男広世を養子に迎えた。広世が家督を継いだ後、実父である毛利元春より福原村を譲られ鈴尾城を築き居城とした。 福原貞俊の妹は毛利弘元に嫁ぎ、毛利興元・毛利元就の生母となった。江戸時代には萩藩の永代家老となった。 今田城:築城年代は定かではない。 永享年間(1429年~1441年)に山県満政が今田に築城し今田氏を称した。 今田氏は安芸国守護武田氏に属していたが、武田氏の衰退とともに没落し、 後に吉川経高、経忠父子が今田氏を称して吉川氏に属した。 吉川元春館:天正11年(1583年)吉川元春によって築かれた。 天正10年(1582年)嫡男元長に家督を譲った元春が隠居所として築いたのが吉川元春館である。 天正14年(1586年)吉川元春は元長とともに秀吉による九州征伐に従軍していたが、豊前国小倉城で没し、元長も翌15年(1587年)に日向国都於郡で没した。家督は三男広家が継いだが、吉川元春館はこの広家の時代に完成したようである。 天正19年(1591年)吉川広家は出雲国富田城へ転封となり、慶長5年(1600年)関ヶ原合戦で敗れた後は周防国岩国へと移り、安芸国から去っていった。 日野山城:築城年代は定かではないが吉川氏によって築かれた。 毛利元就の次男元春が安芸吉川家に養子に入り家督を継ぐと、天文19年(1550年)に小倉山城から居城を移した。 元春が居城を移す前にも何らかの要害施設があったものと考えられているが、本郭的な城郭整備は元春入城以後も続けられ、元長・広家と三代の居城であった。天正19年(1591年)吉川広家の時に出雲国富田城に居城を移し廃城となった。 小倉山城:築城年代は定かではないが南北朝時代末期に吉川経見によって築かれたと云われる。 駿河国入江荘吉川邑発祥の吉川氏は、経高が安芸国大朝荘に下向したのが始まりで、当初は駿河丸城を居城としたと云われる。その後、経見のとき小倉山城を築いて居城を移した。 その後、代々吉川氏の居城として続いたが、天文19年(1550年)養子に迎えた毛利元就の二男元春のとき、日野山城を築いて居城を移し、小倉山城は廃城となった。 駿河丸城:正和2年(1313年)吉川経高によって築かれたと云われる。 吉川氏は駿河国入江荘吉川邑発祥で、正和2年(1313年)吉川経高が安芸国大朝荘に移り住んだことから安芸吉川氏が始まる。このとき経高は八十歳であったといい、文保3年・元応元年(1319年)に八十六歳で没している。 安芸へ下向した吉川氏が最初に居城としたのがこの駿河丸城とされ、以後四代経見の頃に小倉山城に本城を移すまでの居城であった。 三入高松城:築城年代は定かではない。熊谷氏が居城とする以前に二階堂是藤が居たと云われ、熊谷直時によって追い出されたと云われる。 熊谷氏が伊勢が坪城からこの高松山城に居城を移した時期は詳らかではないが、熊谷信直の頃と考えられている。熊谷氏は安芸国守護職武田氏に従って各地を転戦し、その所領を増やしたが、永正14年(1517年)武田元繁に従って出陣した熊谷元直は有田合戦で毛利・吉川の軍勢に敗れて討死、このとき武田元繁はじめ、八木城主香川行景、己斐城主己斐宗瑞なども討死し、やがて安芸武田氏は滅亡する。 その後、熊谷信直の時に毛利氏に従い、信直の娘は毛利元就の二男吉川元春に嫁いでいる。 18:00終了、広島駅に向かう。 18:30広島駅到達 19;01広島駅、新幹線みずほで出発 20:24新大阪駅到達。 今回の旅行、中国地方の広島県に足を運び、広島県に点在する比較的マイナーなお城12か所を訪れ楽しみました。 生憎雨、雨の中をしっかり12か所の城跡を探し訪れました。 ほとんどが地味な城跡で案内板しかない城跡もありました。 |

|

||||||||